インド楽器紹介

Indian Musical Instruments

| Top | プロフィール | 歴史と構造 |

| インド楽器 | タブラ奏法 | タブラ講座 |

| 家庭での音楽 | 演奏記録動画 | 印度の印象 |

1.弦楽器

紹介する楽器は順次増やす予定です。

また、かなり奏法についても触れますが、それらは全て「原理」的なものです。

1.Sitar シタール

2.Sarod サロード

3.Tampura or Tambura タンプーラ、タンブーラ

Sitar シタール

北インドを代表する弦楽器。インド古来の弦楽器ビーンがイスラム文化の影響を受けて、ペルシャの弦楽器セタールと融合して生まれたもの。一見して最も目を引くのは丸い大きな南瓜のような共鳴胴で、何とも言えぬ親近感を与えてくれますが、実際は夕顔の実の中身を取り去り、外皮を乾燥させたものです。(日本では干瓢として中身を食します。瓢箪と同じ仲間であり、素材としての固さや軽さも同じです。つまりそんなに強度があるものではありません。)そこにチーク材などで作られた表面板を張り、それにつながるネックで構成されています。

北インドを代表する弦楽器。インド古来の弦楽器ビーンがイスラム文化の影響を受けて、ペルシャの弦楽器セタールと融合して生まれたもの。一見して最も目を引くのは丸い大きな南瓜のような共鳴胴で、何とも言えぬ親近感を与えてくれますが、実際は夕顔の実の中身を取り去り、外皮を乾燥させたものです。(日本では干瓢として中身を食します。瓢箪と同じ仲間であり、素材としての固さや軽さも同じです。つまりそんなに強度があるものではありません。)そこにチーク材などで作られた表面板を張り、それにつながるネックで構成されています。

外見上のもう一つの特徴は、首長竜のように長く、太くかつ平行なネックもさることながら、その上に取り付けられた、大きくアーチを描きながら張り出したフレットでしょう。きらきらとした真鍮で作られ、神秘的でありながらきらびやかであるという、インド文化を体現したような趣があるのではないでしょうか。この湾曲したフレットは強靭な絹糸によってネックに結び付けられていて、可動性です。そこに南インドのヴィーナ(蜜蝋で固定)とは違う、ペルシャのセタールの影響を見て取ることができます。ネックの巾は上から下まで一定であるため、糸を緩めることなく、滑らすようにして移動が可能であり、曲ごとにフレットの位置を変えて、音階の違いを弾き分けることができるようになっています。

次に近くに寄って分る特徴として、そのペグの多さであり、つまりそこに繋がる弦の数がいかに多いかということです。全部で20本程(流派の違いなどによって一定ではありません)ありますが、実際に指で奏する弦というのはその一部でしかありません。低音用の太い弦以外は全てスチール製が張られていて、少しの隙間を隔てて、上段と下段の2層に分かれています。下段の層の弦は全て共鳴弦(タラフ)であり、13本、フレットの下を通っており、小指の先で装飾的に鳴らすことはありますが、直接弾くことは余りありません。豊かな音の余韻、エコーを作り出し、大理石で作られた建物、タージマハールの中で弾いてるような広がりのある、うっとりさせるような音は、この共鳴弦によって生み出されています。

チューニングは以下のように行なわれます。

第1弦 'm 第2弦 'S 第3弦 ''P 第4弦 ''S

チカリ弦 長い方から 'P S S'

共鳴弦 演奏するラーガに合わせて変えます。S 'N S R G G m P D N S' …

上の層の弦のうち、手前側の3本は特殊で、フレットとは関係なく、少し高く張られていて、リズム弦(チカリ弦)として使われ、音程の変化は作れず、常に一定の音を鳴らします。音と音の間に鳴らして「間」をうめたり、リズムを際立たせる働きを持ちます。またその際、数字の組み合わせのような複雑な音型を生み出すのにも一役買っています。

残りの弦が主奏弦となります。1弦、2弦が全体を通して最もよく使われ、3弦4弦(銅や真鍮製)は曲の初めのゆっくりの部分(アーラープ)の低音部にのみ使われます。つまり、全体複雑に交差して見える弦も、旋律を奏でるのはほとんど2本(または4本)の弦だけということになります。これらの弦は表面板上のブリッジの上を通って底部に集められ、そこにある金具に留められますが、そのブリッジにまた大きな「仕掛け」が施され、シタール独特の音を生み出すようになっています。

鹿の骨で作られることが多いこのブリッジ(ジョワリ)には3センチ程の巾があり、わずかな傾斜が作られています。すると弦とブリッジの間には自ずと狭い隙間が生じます。当然弦は弾くたびにびり付き、高周波を多く含んだ「ビーン」という音を発します(ジョワリ音)。一体に世界の弦楽器はこういう音を嫌い、ブリッジと言えば狭いものと決まっています。しかしシタールのユニークさはこれを逆手に取り、音色を作る道具の一つとしている所です。(他のインドの弦楽器もこの構造を持っています。つまり究極の「インド感」を作り出す元となっているとも言えます。)もちろん下手をすれば耳障りな音になりますので、職人が熟練の技を持って慎重に研いで傾斜を決定し、弦との隙間を調整します。また、単に音色が改良されるだけではなく、余韻の音を増幅する効果があるため、結果、すぐに減衰するはずの弦の音が長く引き延ばされ、美しく存在感を放ちます。

鹿の骨で作られることが多いこのブリッジ(ジョワリ)には3センチ程の巾があり、わずかな傾斜が作られています。すると弦とブリッジの間には自ずと狭い隙間が生じます。当然弦は弾くたびにびり付き、高周波を多く含んだ「ビーン」という音を発します(ジョワリ音)。一体に世界の弦楽器はこういう音を嫌い、ブリッジと言えば狭いものと決まっています。しかしシタールのユニークさはこれを逆手に取り、音色を作る道具の一つとしている所です。(他のインドの弦楽器もこの構造を持っています。つまり究極の「インド感」を作り出す元となっているとも言えます。)もちろん下手をすれば耳障りな音になりますので、職人が熟練の技を持って慎重に研いで傾斜を決定し、弦との隙間を調整します。また、単に音色が改良されるだけではなく、余韻の音を増幅する効果があるため、結果、すぐに減衰するはずの弦の音が長く引き延ばされ、美しく存在感を放ちます。

演奏時は右手人差し指に、ピアノ線を曲げて作られたピック(ミズラブ)を装着して弾きます。つまり1本指しか使いません。左の人差し指と中指の先には常に油をつけ、弦上を滑りやすくします。

演奏時は右手人差し指に、ピアノ線を曲げて作られたピック(ミズラブ)を装着して弾きます。つまり1本指しか使いません。左の人差し指と中指の先には常に油をつけ、弦上を滑りやすくします。

右手親指の腹をネックの根元近く、最終フレットの下の側面、指板の角当りにしっかりと常に当てておき、離したりしません。

右手親指の腹をネックの根元近く、最終フレットの下の側面、指板の角当りにしっかりと常に当てておき、離したりしません。

音程の変化は、フレットの押さえる位置を変えるだけではなく、フレット上で弦を指先で抑えながら横に引っ張ってその張力を変える(ミーンド)ことでも行ないます。そのためにこそフレットが湾曲してミーンドしやすくなっているわけですが、もう一つ、第1弦がほぼフレットの中央に張られていて、弦を引っ張るための余裕、空きが右側に作られているなど、いろいろな工夫が施されています。結果、音は音階上の音以外の微細な変化を含むものとなり、正に歌うような表現が可能となります。

音程の変化は、フレットの押さえる位置を変えるだけではなく、フレット上で弦を指先で抑えながら横に引っ張ってその張力を変える(ミーンド)ことでも行ないます。そのためにこそフレットが湾曲してミーンドしやすくなっているわけですが、もう一つ、第1弦がほぼフレットの中央に張られていて、弦を引っ張るための余裕、空きが右側に作られているなど、いろいろな工夫が施されています。結果、音は音階上の音以外の微細な変化を含むものとなり、正に歌うような表現が可能となります。

全体としては、見た目の大きさに比してかなり軽く、壊れないよう慎重な取り扱いが必要となります。なお、頭部側にもあるラウ(南瓜、ふくべ)ですが、底には大きな穴があけられ、一般にはそこからも共鳴音が出て、ステレオ効果が得られると言われています。しかし、その共鳴する力は弱く、耳を近づけても小さく聴こえるだけであり、その為か、初めから付いてないタイプのシタールもあります。恐らく、楽器を床に置いた時の「安定」のためでもあると思われるほか、何よりもご先祖に当たる古い楽器の「ビーン」を形の上で連想させる所に魅力を感じるのではないかとも思われます。

全体としては、見た目の大きさに比してかなり軽く、壊れないよう慎重な取り扱いが必要となります。なお、頭部側にもあるラウ(南瓜、ふくべ)ですが、底には大きな穴があけられ、一般にはそこからも共鳴音が出て、ステレオ効果が得られると言われています。しかし、その共鳴する力は弱く、耳を近づけても小さく聴こえるだけであり、その為か、初めから付いてないタイプのシタールもあります。恐らく、楽器を床に置いた時の「安定」のためでもあると思われるほか、何よりもご先祖に当たる古い楽器の「ビーン」を形の上で連想させる所に魅力を感じるのではないかとも思われます。

Sarod サロード

サロードは現在シタールと並んで、北インドを代表する弦楽器の一つと言えるでしょう。インド音楽を表現する上での楽器の表現能力としては、完璧とも言える能力を示すシタールと互角、あるいはそれ以上と言えなくもありません。つまりシタールとサロードは北インドの楽器の中の双璧ということです。実際北インド音楽を完成させたと言われるミヤン・ターンセンの系統は、シタールとこのサロードの2つの流派に分かれ、現在に伝わると言われています。

サロードは現在シタールと並んで、北インドを代表する弦楽器の一つと言えるでしょう。インド音楽を表現する上での楽器の表現能力としては、完璧とも言える能力を示すシタールと互角、あるいはそれ以上と言えなくもありません。つまりシタールとサロードは北インドの楽器の中の双璧ということです。実際北インド音楽を完成させたと言われるミヤン・ターンセンの系統は、シタールとこのサロードの2つの流派に分かれ、現在に伝わると言われています。

北インドにおいて、本来「主奏楽器」というのはこの2つしかありませんでした。(この場合「伴奏楽器」は除外します。また、現在では余り使われなくなった古典楽器や、大きなシタールとも呼べるスルバハールのことも数に入れていません。)ところが現在は多くの楽器が古典音楽にも使われ、「2つだけ」というのは大いに抵抗を感じさせる表現でもあります。しかしこの2つ以外の楽器は、元々はどこか他の、民俗的分野で使われていたもの、余り中央ではない地域的な楽器、あるいはまた外国のものであったりしました。たとえ国内であっても宮廷で使われなかった楽器は古典音楽の楽器ではなかった、ということになります。

*註4:インド古典音楽の復興はいかにしてなったか、そのヒーロー

たとえば、笛のバンスリは牧童が吹いたり、その雰囲気を伝える民謡であったり、ポピュラーソングなどに使われるのみでした。リード楽器のシャーナイ(シャハナーイ)は寺院で儀礼の開始を参拝者に伝える働きのものだったそうです。サントゥールはカシミール地方の民謡に用いられていました。エスラージはベンガルの家庭音楽の楽器であり、主にタゴールソングなどに使われていました。サーランギは例外的に古典的な楽器でしたが、主に声楽のエコーとしての伴奏楽器であり、独奏楽器ではありませんでした。ギターはハワイアンギター奏者によってインド独立後に広められたものであり、形態、奏法ともハワイアンスタイルです。その音楽に共通性を見出し、すっかり気に入ってしまったため、取り入れたようです。バイオリンは南インドでこそ大変重要な古典楽器でしたが、北インドではそのようなことはなく、ただ映画音楽などの甘い音色の楽器という存在だったようです。

皆それぞれにそれらを古典音楽の世界に持ち込んだ人がいます。全て名前も分っていて、まだ生きていて活躍してる人もいます。つまり、どれも最近の出来事と言っても過言ではありません。(南インドではかなり古く、何百年も前からバイオリンとマンドリンが使われ、当たり前の古典的楽器として扱われています。西洋人がゴアに上陸して交易を始めた頃に、同時に楽器も取り入れたのだとか。)これらはそれぞれの楽器の項で触れると思います。

とはいえ、このサロード自身も実は純粋にインド古来のものかどうかは、ちょっと意見の分かれる所のようです。シタールもペルシャのセタールとインドのビーンが融合したものと言われていますが、このサロードには2つの説があります。一つはアフガニスタンの弦楽器「ラバーブ」が伝わったものだというもの、もう一つはインドの古い弦楽器「シュルシュリンガール」が元になったという説です。こういう古い楽器の伝来ルートというのは、どの国のどの楽器であってもはっきりしない場合が多いように思われます。伝来楽器が初めから「有名な」ものとして伝わって来る例は少なく、いつからか誰かによって弾かれ、やがて天才的な奏者が現われ、人々の耳目を集め、ついに確固たる地位を築いて行く、というような発展をたどるものである以上、その天才が手にする以前がどうなっていたかまでは分らないのが普通です。また、恐らく「単純ルート」ではないと思います。まるでエコーのように、対岸同士の波の打ち寄せ合いのように、お互いに響き合い、そのつど影響を受けて形を変え、時には向かい側ではない方向からの影響も受けたりと、実際に起こったことは非常に複雑なんではないかと思われます。

サロードは外形を無視すれば、弦の張られ方、そのチューニング法など大変シタールと似ています。おそらく、シタールのひける人は、すぐにある程度サロードもひけてしまうのではないでしょうか。ただ決定的に違うのはフレットがないという点です。しかし、音はぶつぶつと切れ切れの音が出るのではなく、指板が金属製のため、ある意味、無限の細かなフレットが続いているようなもので、奏者はインド音楽に必要なあらゆる微小音程を生み出すことができます。シタールでは弦を引っ張ることでそれを可能にしていますが、サロードは弦を抑える指をスライドさせることで可能にしています。

この弦の抑え方は、2つの流れがあります。一つは常に爪の先で押さえ、全ての音は繋がった音として表されます。かのアムジャッド アリ カーンやブッダデーブ ダスグプタなどがそうです。一方の流れは指頭を用います。アリ アクバル カーンやバハドゥル カーン、パルト サロティなどがそうです。もっとも、常に金属弦を押さえるので指頭は大変固くなり、音が顕著にミュートされるということはなく、適度に抑制されたものとなり、もちろん感想は個人的な差があるのが当然ですが、敢えて言えば、より深みのある音を出すとも言えます。そして、特に音をスライドさせたい時に限って、爪を使った奏法に切り替えます。しかし爪の先ではなく、中間部分を使います。

「えーっ!一体どうやって?」と思われることでしょう。さっと手自体をフレットの上にかぶせるようにし、折り曲げた指の爪の中程を指板に押し当て、挟み込まれた弦の上をスライドさせます。(ちょっと「苦行」という言葉を思い出しそうです、爪がどうにかなってしまいそうな、が、シタールを弾くときの指先の痛みも、慣れるまではなかなかのものです。インドの楽器にはこのように大なり小なり、初め苦痛をともなうものが多いと言えます。バンスリーも人によっては、支える親指の関節が痛くなったり首が痛くなったりします。そういう意味では、タブラは比較的痛みを感じることなく、始めることができますが、ただ、しばらく経ってから、スピードを求める練習をするような時期になると、話は別です。かなり筋肉痛などが起こります。)

この少しミュートされた音と、どこまでも続くようなスライド音を使い分けることによって、常に爪先を使う奏法とは違った、メリハリのある音楽が生まれることとなります。

右手にココナツの殻で作ったジョワと呼ばれるストライカー(ばち)を持ちます。しっかりと持ちますが、手首には力が入らないようにし、スムースに動くようにします。これは相反する動きを手に求めることにもなります。素早く動くようにと手から力を抜けば、弾弦の際、ジョワが動いて弾きづらく、音もしっかりしません。どうかすると落してしまいそうになります。指先に力を込めて、ジョワが飛んで行かないようにしっかり持てば、自然と手首にも力が入ってしまい、動きを邪魔します。また、ギターのピック奏法のように、手首辺りをどこかにのせて弾くことも許されませんし、肘から動かしてもいけません。丁度フラミンゴの頭とくちばしのような形にして、手首から動かします。

右手にココナツの殻で作ったジョワと呼ばれるストライカー(ばち)を持ちます。しっかりと持ちますが、手首には力が入らないようにし、スムースに動くようにします。これは相反する動きを手に求めることにもなります。素早く動くようにと手から力を抜けば、弾弦の際、ジョワが動いて弾きづらく、音もしっかりしません。どうかすると落してしまいそうになります。指先に力を込めて、ジョワが飛んで行かないようにしっかり持てば、自然と手首にも力が入ってしまい、動きを邪魔します。また、ギターのピック奏法のように、手首辺りをどこかにのせて弾くことも許されませんし、肘から動かしてもいけません。丁度フラミンゴの頭とくちばしのような形にして、手首から動かします。

一つの木(トゥン)の塊をまるで丸木舟を作るような感じでくり抜いて作るため、シタールとは反対に大変重い楽器です。また指板はステンレス製の厚みのある板が使われているので、これも全体が重くなる理由の一つです。この楽器のもう一つの特徴はヤギの皮が張られているということです。この辺は三味線などと似ていますが、張られているのは表面だけで他は完全に密閉された形になっています。

一つの木(トゥン)の塊をまるで丸木舟を作るような感じでくり抜いて作るため、シタールとは反対に大変重い楽器です。また指板はステンレス製の厚みのある板が使われているので、これも全体が重くなる理由の一つです。この楽器のもう一つの特徴はヤギの皮が張られているということです。この辺は三味線などと似ていますが、張られているのは表面だけで他は完全に密閉された形になっています。

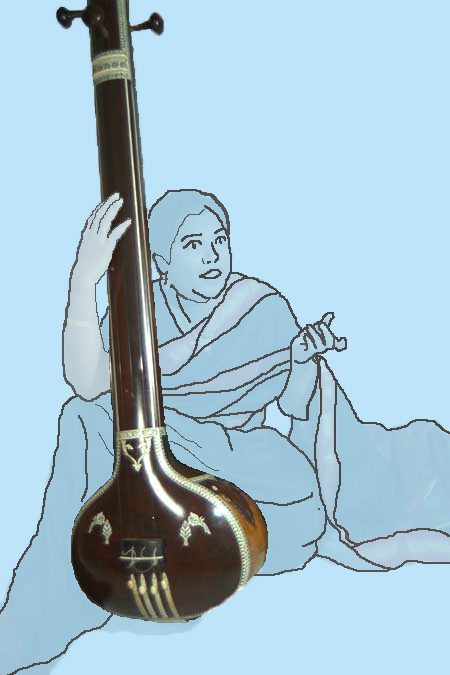

Tampura or Tambura タンプーラ、タンブーラ

タンブーラは他の楽器と違い、少し特殊なものです。特殊と言っても滅多に使わないという意味ではありません。それどころか伴奏楽器として、演奏には欠かさず用いられます。形が特に変わっている訳でもなく、大変インド的な美しさを持っています。恐らくその奏法に触れた時、多くの外国人が驚くだろう、という意味で「特殊」です。何しろ常に開放弦を「ビーン、ビーン」と同じように繰り返し鳴らすだけ。ピアノやギターのように、伴奏の和音演奏もできるが、もちろんメインのソロ演奏もできる、というのではなく、もう初めから最後まで伴奏、全く同じことを繰り返すだけ。「誰でもできるじゃないか」と思われてしまいます。「演奏」とは「特別な訓練を積んだ人にしかできない」という思い込みが、この楽器の価値を低く見せてしまうかも知れません。

タンブーラは他の楽器と違い、少し特殊なものです。特殊と言っても滅多に使わないという意味ではありません。それどころか伴奏楽器として、演奏には欠かさず用いられます。形が特に変わっている訳でもなく、大変インド的な美しさを持っています。恐らくその奏法に触れた時、多くの外国人が驚くだろう、という意味で「特殊」です。何しろ常に開放弦を「ビーン、ビーン」と同じように繰り返し鳴らすだけ。ピアノやギターのように、伴奏の和音演奏もできるが、もちろんメインのソロ演奏もできる、というのではなく、もう初めから最後まで伴奏、全く同じことを繰り返すだけ。「誰でもできるじゃないか」と思われてしまいます。「演奏」とは「特別な訓練を積んだ人にしかできない」という思い込みが、この楽器の価値を低く見せてしまうかも知れません。

では一体、どのような理由で「開放弦楽器」を用いるのでしょう。—そもそも、インドにおいて「歌が最も重要な音楽の土台である」ということは、たぶん誰も否定しないでしょう。その証拠に、どんな楽器で演奏しようと、他の国の音楽のように、それぞれの楽器のための「曲」を演奏するのではなく、どれも同じこと、同じシステム、つまり「歌」を基にした演奏を始めます。さて、その「歌」ですが、歌い初めと歌い終わりはどちらも音階の基音、つまり「Sa サ」です。それが全く狂うことなく同じにできるかと言えば、なかなか難しいと思われます。いいじゃないか、少しくらい、という訳にはいきません。始まって1時間後にその音が出る、というものでもありません。

再び「Sa」が現われるのは、曲の本当の終わりということではなく、例えば、「歌う」ということを簡単に言えば、音階を上へ登って、複雑な動きをした後また下へ降りて来て「Sa」に戻ること、となります。その時、基の音に戻ったが、果たして正しかったのか、という疑問や不安が残ります。聴いてる方にはよく分かったりしますが、複雑な動きをした後では、本人には多少つかみにくい場合があるかも知れません。そんな場合、もし何か初めの音(基準音)をずっと鳴らし続けているものがあったとすれば、それに合わせれば簡単に正解が得られることになり、安心して元に戻ることができます。結果的により自由度が増し、次々とフレーズを繰り出し、「天翔る天馬の如し」というような自在な動きも手にすることができるようになります。

そこで、常にぴったりの「基準音を作り出し続ける楽器」というものが必要となって来ます。一定の音しか出ない「固形的物体」を打ち鳴らし続けるとか、管を使った「気鳴楽器」を吹き続けても可能かも知れません。しかし、人によって微妙にピッチの違う「基準音」には対応できなくなります。(インドには「絶対的な音の高さ」という考え方は、本来ありません。)その点、音程をペグによって自在に変えることのできる「弦楽器」のタンブーラは、最もこの要求を満たす優れた楽器、言わば「無段可変基準音発生装置」と言えるでしょう。シタールがCやDだというのは、西洋的な考え方の影響です。多分録音の時とかには合わすのでしょうが、普通のライブ演奏の時には微妙に下がってしまっている場合もあります。しかし、同時に使う楽器も音程が微調整できるものを使えば、音楽的不協和の問題は生じません。そういうことに対応できるのがタンブーラです。

しかし、実際は、多分それ以上の働きをしていると思われます。音楽上はdrone(ドローン、ドローン音、蜂の羽音の意)と呼ばれるものですが、「背景音」とでも呼べるような、演奏のバックグラウンドとなるアトモスフィア(「雰囲気」や「環境」)を作り出します。まるで絵を描く時のキャンバスのように、タンブーラの音を聞きながら「この上にどんな音をのせて行こうか」と、演奏者はイマジネーションの翼を広げることが可能になります。何か宇宙的イメージも、もたらしてくれます。そのためには「音色」や「響き具合」というものが重要となり、「音と音の間隔」も、人それぞれの好みというものが生まれて来ます。また曲によって音の組み合わせを変えたりします。4弦、5弦、6弦製のものがあり、チューニングの仕方も変わって来ます。

シルエットとしてはシタールに似ています。恐らく作る材料や工程もよく似ていると思います。下の丸い部分はもちろんユウガオの実です。ところがネックにフレットが全くありません。そして弦高が大変に高く、押弦はできません。また大きさが色々あります。大きいタンブーラの場合、舞台でその林立する様は壮観です。歌い手を中心にバックを取り囲む形、弟子たちが何人も登壇し、タンブーラを垂直に立てて演奏します。その高く太く伸びるネックの姿、まるで音楽の森の中に分け入ったような、巨木が立ち並ぶが如くです。

楽器を寝かして膝の上に置いて、弾く時もありますが、普通、自分の右膝(腿)の上に底部を載せます。次に右腕の肘をネックの付け根、表面板の肩辺りに乗せますが、楽器が体から離れ過ぎると支持しにくくなります。肘から手首までをネックに沿うようにすると、丁度自分の顔の横、右耳辺りに手が来るので、音も聴き取りやすくなると思います。中指で第1弦、人差し指で残りの弦を弾きます。このとき横に引っ掛けるようにして弾くと、余り気持ちのいい音はでません。なぜなら、タンブーラの音色はシタールと同じように、ジョワリによって生み出されます。つまりその微妙に触れることで生み出されるびり付いた振動音は、縦に振動した時に生まれ、横に振動したのではジョワリと触れることができず、空回りをすることになってしまい、ジョワリ音のないつまらない音になります。

楽器を寝かして膝の上に置いて、弾く時もありますが、普通、自分の右膝(腿)の上に底部を載せます。次に右腕の肘をネックの付け根、表面板の肩辺りに乗せますが、楽器が体から離れ過ぎると支持しにくくなります。肘から手首までをネックに沿うようにすると、丁度自分の顔の横、右耳辺りに手が来るので、音も聴き取りやすくなると思います。中指で第1弦、人差し指で残りの弦を弾きます。このとき横に引っ掛けるようにして弾くと、余り気持ちのいい音はでません。なぜなら、タンブーラの音色はシタールと同じように、ジョワリによって生み出されます。つまりその微妙に触れることで生み出されるびり付いた振動音は、縦に振動した時に生まれ、横に振動したのではジョワリと触れることができず、空回りをすることになってしまい、ジョワリ音のないつまらない音になります。

また、無骨に強く弾き過ぎると不快なガシャッといった音になってしまいます。上手な奏者を見ると、まるで押さえているだけのように見えてしまいます。正しい弾き方は、まず、弦に指を沿うように当て、軽く押したあと、弦に回転を与える要領で横にずらしながら、弦を開放します。何度か練習すると、この感覚がつかめて来ます。まあ、あまり見た目ほど簡単で、練習なしでもできるというような楽器ではありません。なお、長時間、同じ体勢で弾き続けることになる訳ですから、無理のない姿勢を初めにとる、ということも案外重要です。途中でごそごそ動くというのもはばかられると思いますので。

反対の手は空いてますので、歌手が自分で弾いている場合は、自由に動かしながら歌う場合がほとんどです。恐らく手を動かさず歌うインド人は皆無でしょう。(曲によっては「振り」のようなものがある場合もあり、自由に動く手が感情表現を果たす場合もあります。両手が空いている場合は両方とも動かします。)女性歌手や器楽の伴奏に使われるものは小ぶりで、全長100cm余、重さ1.3kgぐらい。器楽伴奏の時のタンブーラは完全に伴奏者のみが弾くことになりますので、空いている手は軽く楽器に添えたりします。

反対の手は空いてますので、歌手が自分で弾いている場合は、自由に動かしながら歌う場合がほとんどです。恐らく手を動かさず歌うインド人は皆無でしょう。(曲によっては「振り」のようなものがある場合もあり、自由に動く手が感情表現を果たす場合もあります。両手が空いている場合は両方とも動かします。)女性歌手や器楽の伴奏に使われるものは小ぶりで、全長100cm余、重さ1.3kgぐらい。器楽伴奏の時のタンブーラは完全に伴奏者のみが弾くことになりますので、空いている手は軽く楽器に添えたりします。

チューニングは、重要な音である「主音」と「5度」を響かすのがタンブーラの目的ですから、普通4弦製の場合、第1弦が「低いPa」、2弦3弦が同じ「Sa」、最後の第4弦が「低いSa」、例えば、[D]にチューニングしたシタールの時に使うのであれば、1弦=低い[A]、2弦と3弦=[D]、4弦=低い[D]、また[E]のバンスリーであれば、1弦=低い[B]、2弦と3弦=[E]、4弦=低い[E]となります。もし、ラーガの音階の中に「Pa」が含まれないものであれば、第1弦は「低いMa」が使われたりします。

チューニングは、重要な音である「主音」と「5度」を響かすのがタンブーラの目的ですから、普通4弦製の場合、第1弦が「低いPa」、2弦3弦が同じ「Sa」、最後の第4弦が「低いSa」、例えば、[D]にチューニングしたシタールの時に使うのであれば、1弦=低い[A]、2弦と3弦=[D]、4弦=低い[D]、また[E]のバンスリーであれば、1弦=低い[B]、2弦と3弦=[E]、4弦=低い[E]となります。もし、ラーガの音階の中に「Pa」が含まれないものであれば、第1弦は「低いMa」が使われたりします。

5弦製のものであれば、他は4弦のと同じで、真ん中の第3弦のみを「低いNi」にしたりします。何弦のものがいいかは、これも個人の好みのようですが、一般的に本来の4弦製が多く使われていると思います。通常、主奏者が初めにチューニングし、それを受け取って演奏しますが、途中で音程が狂ってしまえば、素早く直す必要があります。直せないなら止めて、直してもらう方がいいです。演奏を途中で止めることに抵抗感がありますが、インドではチューニングとか、他の事情で止める場面をよく見かけます。

チューニングをするにはもちろんペグを回しますが、もう一つ、微調整をするための独特の仕掛けがあります。これはシタールにも同じものがついていますが、ブリッジと下端の弦留めとの間の各弦ごとに大きなビーズが通してあります。ペグである程度合わせた後はこのビーズを押し下げることで、音高を微妙に上げ、完璧に音を合わせます。また重要な音色であるジョワリ音を生み出す仕掛けは、もちろんブリッジに施してある訳ですが、弦の張力の変化によって微妙に消えたりします。そこで、ジョワリ上の弦の下には糸が挟んであります。この両端を持って、最も気持ちの良いジョワリ音の出る位置までスライドさせます。隙間が変化し、ちょうど弦が下の台と触れやすくなったとき美しい音が生まれます。広いと開放的に、反対に狭いと少しこもって含みのある音になります。このときまたチューニングが狂う場合もありますので、両方のせめぎ合いが必要となって来ます。

大変小さい50cmぐらいのタンブーラもあります。聞いた話では、海外へ飛行機で持って行って演奏するには、できるだけ小さいのが便利だ、という理由で作り出されたのだそうです。大きな音は出ませんが、マイクを通すことを前提としていると思われます。もっとも、近年余り見かけなくなりました。その代わり、胴の背部へのふくらみがうんと少ない、全体としてスプーンのような形のものがよく使われています。こういうタイプはタンプーリと呼ばれ、胴部がユウガオの実ではなく、木で作られています。これも運搬の際に、場所をとらず、かつ壊れにくくするために、作り出されたのだと思われます。

また、特に近年、色々なタイプのタンブーラが「作出」されています。携帯に便利な、取っ手の付いた木製のカバン型のもの。フタを開ければ、もうそこに弦が張られていて、すぐ演奏できます。本当に便利です。他にどういう理由かは分りませんが、面白い、ほとんど「奇抜」としか言いようのないものまで現われています。舞台を華やかに演出するためでしょうか。こういう点、同じ「伝統音楽」と言っても、日本などとはかなりの違いを感じさせます。最終的なものとしては、果たして「楽器」と呼んでいいのかどうか、初めの方に書いた「無段可変基準音発生装置」の考えそのままに、電気装置(タンブーラマシン)が作られました。元々そういうものは、ハルモニアムやシュルティボックスなどの、リードオルガン系のものが代用のように使われていましたので、「弦の響きではない」と拒絶されることなく、常に一定、おまけに微調整もできるものとして抵抗なく受け入れられ、現在はごく当たり前のものとして使われるようになっています。

Surbahar スルバハール

一見シタールを大きくしたように見える楽器。

Rudra Veena ルドラ ヴィーナ

純粋なインド的弦楽器。

ヴィーナ

これは南インドの弦楽器。ビーンの南インドでの発展形。まるで動物達の進化に似ていて、同じ祖先ながら隔絶されることによって、それぞれ各大陸や島の中で独自に進化し、よく似てるけど明らかに違うというような形態、能力、習性に変化して行くというような。ただ、北はペルシャの影響が強く、そのセタールとの融合がシタールを生み出したため、かなり変化が大きく、南は古来からの形をよく保っている…、は、果たして本当か?ビーンというのは弦楽器の響きに大切な「表面板」というものを持ちません。よく「カボチャが共鳴する」と言うけど、それは支柱を伝わった振動を共鳴させるという、非常に間接的な働きによるものであり、あまり大きな音は望めないのではないか、という気がします。それはそれで、よりジョワリ音を強調するという働きを持つので、マイナス要素ではありませんが、そもそも「表面板」という発想をインド人が持たなかったのではないかと思っています。一見古い形に見えるヴィーナではあっても、ちゃんと「表面板」を具えていて、しっかりと低音も響かすことができる。これはどこかからの影響か?北の影響か?現在のヴィーナという楽器の形が完成されたのはいつか、というのは存じ上げませんが、西洋の影響?という気もしないではありません。何しろ、西洋がインドに訪れたのは南の方が先であり、西洋楽器の多くを古くから取り入れたのも南の方だったのです。

これは南インドの弦楽器。ビーンの南インドでの発展形。まるで動物達の進化に似ていて、同じ祖先ながら隔絶されることによって、それぞれ各大陸や島の中で独自に進化し、よく似てるけど明らかに違うというような形態、能力、習性に変化して行くというような。ただ、北はペルシャの影響が強く、そのセタールとの融合がシタールを生み出したため、かなり変化が大きく、南は古来からの形をよく保っている…、は、果たして本当か?ビーンというのは弦楽器の響きに大切な「表面板」というものを持ちません。よく「カボチャが共鳴する」と言うけど、それは支柱を伝わった振動を共鳴させるという、非常に間接的な働きによるものであり、あまり大きな音は望めないのではないか、という気がします。それはそれで、よりジョワリ音を強調するという働きを持つので、マイナス要素ではありませんが、そもそも「表面板」という発想をインド人が持たなかったのではないかと思っています。一見古い形に見えるヴィーナではあっても、ちゃんと「表面板」を具えていて、しっかりと低音も響かすことができる。これはどこかからの影響か?北の影響か?現在のヴィーナという楽器の形が完成されたのはいつか、というのは存じ上げませんが、西洋の影響?という気もしないではありません。何しろ、西洋がインドに訪れたのは南の方が先であり、西洋楽器の多くを古くから取り入れたのも南の方だったのです。

Sarangi サーランギ、サーレンギ

多くの共鳴弦を持つ、まるで長方形の箱のような擦弦楽器。ヤギの皮が共鳴胴に張られています。主弦は金属弦ではなく、動物の腸=ガットが使われ、爪の根元辺りを、弦の横から押し当てるような感じで音程を作ります。従って、あまり音が途切れることはなく、大変多くの共鳴弦が鳴り響き広い空間を生み出すのと相俟って、美しい夢幻の世界を招来します。古典音楽における声楽の伴奏に用いられ、エコーの効果、つまり歌い手が生み出したメロディーを即座に模倣し、まるで天空の広間で聴いているような錯覚を与えます。人の声に大変近いとも言えます。

多くの共鳴弦を持つ、まるで長方形の箱のような擦弦楽器。ヤギの皮が共鳴胴に張られています。主弦は金属弦ではなく、動物の腸=ガットが使われ、爪の根元辺りを、弦の横から押し当てるような感じで音程を作ります。従って、あまり音が途切れることはなく、大変多くの共鳴弦が鳴り響き広い空間を生み出すのと相俟って、美しい夢幻の世界を招来します。古典音楽における声楽の伴奏に用いられ、エコーの効果、つまり歌い手が生み出したメロディーを即座に模倣し、まるで天空の広間で聴いているような錯覚を与えます。人の声に大変近いとも言えます。

また、もう一つの重要な役割はタブラの伴奏です。こちらではラハラと呼ばれる、あるサイクルに設定された一定のメロディーを弾き続け、タブラ奏者に正しい周期を教える役目を持ちます。

しかし、この楽器もそれだけではもったいない表現力を持ち合わせているため、近年独奏楽器としての地位を勝ち得、多くの奏者が現われています。かつての「地味」と言った印象は完全にぬぐい去られ、大きく変わって来たと言えるでしょう。何しろ声楽の模倣という現代インド音楽のもっとも重要な訓練を、いやが上でも受けてきたわけですから、これに勝るレッスンはなかったと言えます。

ラム ナラヤンによって独奏の道が切り開かれ、その後、スルタン カーンなどが活躍する現在です。しかし、タブラ伴奏に際し、旧来のラハラだけというのではなく、初めに結構長いアーラープなど、また途中でもソロを入れるような演奏法が開拓され、ソロと言わなくも、その活躍は普通のものとなってきています。

Esraj エスラージ、イスラジ

一見シタールを小さくしたような擦弦楽器。ベンガル地方で家庭音楽の楽器として使われてきました。タゴールソングに使うなどがその典型です。しかし、名手オシェシュ ボンドパッダエの工夫により、チェロのように肩にかけて演奏していたものを、膝の上に垂直に立てるという改革により、演奏技能の向上をもたらし、同時に古典音楽への参入も果たしました。

Dilruba ディルルバ

一見エスラージを大きくしたように見える擦弦楽器。

Sarinda サーリンダ

三日月型の開口部を持つ魅力的な形の擦弦楽器。共鳴弦を持たず、主に民謡などに使われる民衆の弦楽器。

三日月型の開口部を持つ魅力的な形の擦弦楽器。共鳴弦を持たず、主に民謡などに使われる民衆の弦楽器。

Santoor サントゥール

ペルシャのサントゥールが伝わったもの。カシミール地方の民族楽器であり、当地の民謡を演奏していたが、シヴクマール シャルマによって、一躍古典楽器の仲間入りを果たしている。本来は床に台を置き、その上に載せてひいていたものを、膝の上に直接載せるという改革により、より細やかな演奏が可能になったと思われます。

ペルシャのサントゥールが伝わったもの。カシミール地方の民族楽器であり、当地の民謡を演奏していたが、シヴクマール シャルマによって、一躍古典楽器の仲間入りを果たしている。本来は床に台を置き、その上に載せてひいていたものを、膝の上に直接載せるという改革により、より細やかな演奏が可能になったと思われます。

ドターラ

胴の表面はヤギの皮が張られ、棹には金属板が張られています。構造的にはサロードと大変よく似ていますが、もっと単純であり、共鳴弦もありません。古典ではなく、ベンガル地方の民謡やバウル達の音楽によく用いたりします。ドターラ=2弦という意味ですが、現在は改良されて4弦のものが多いようです。

胴の表面はヤギの皮が張られ、棹には金属板が張られています。構造的にはサロードと大変よく似ていますが、もっと単純であり、共鳴弦もありません。古典ではなく、ベンガル地方の民謡やバウル達の音楽によく用いたりします。ドターラ=2弦という意味ですが、現在は改良されて4弦のものが多いようです。

Jaltarang ジャルタラング

大道芸に使われる、大小の茶碗を並べ、そこに水を入れて音階を作り、細い棒で縁を叩いて奏でるもの。近年、ついにこれにも古典を演奏する人が現われました。西洋的楽器分類に従えば、木琴やシロホンなどと同じように「打楽器」ということになるのでしょうが、インドではあまり意味を持たないと思います。ラーガを司るのかターラを司るのかが重要であり、発音体の構造や、鳴らす側の方法は分類に関係ないとも言えます。ラーガを修めれば、その法則に従って音階を自在に操る、この伝で行けば次、ラーガ演奏の楽器に導入されるものは、インドの楽器ではありませんが、スティール製のスリットドラム、UFOのような形をしたの、あれにもっと多くのスリットを入れて、細かな音が出るようにしたものが導入されるんではないかと私は思っています。響きからすると大受けするのではないでしょうか。

Swarmandala スワルマンダル

薄い共鳴箱の上に、ハープのように多くの弦が張られた、歌の伴奏に用いる撥弦楽器。端から端へシャラララ…とかなでることがほとんどで、働きとしてはタンブーラに似ていますが、その音階、ラーガの持つ雰囲気までも表現でき、正に「天界の音楽」的なものです。

Violin ヴァイオリン

西洋ヴァイオリンと同じもの。スライド奏法をしやすくするため、必ず座奏します。左胸上部、鎖骨辺りと左足かかと、くるぶし辺りで挟むようにしてバイオリンを固定、左手は保持には関与せず、自由に押弦しながらスライドすることができるようにして演奏します。南インドでは古くから古典楽器として取り入れられ、ヴィーナと同じような地位を得ていて、その家元も存在します。しかし、北インドにおいての古典ヴァイオリンの誕生は、VGジョグやロビン ゴーシュがアラウッディン カーンに学んだことで始まったようです。

Guitar ギター

ハワイアンギターを祖とする。

2.管楽器

1.Bansuri バンスリー

2.Shahanai シャーナイ、シャハナーイ

3.Pungee プーンギー

Bansuri バンスリー

インドでは近年、大変にバンスリー人口が増えています。色々理由があると思われますが、本来は、民謡やポピュラー音楽などに使われるだけで、そんなに重要な楽器とは思われていなかったフシがあります。羊飼いが広く寂しい野山で、羊達が草を食むその間の徒然に、孤独を慰めるように吹き鳴らしていた、というのがもとのようです。しかしこれは同時にあのクリシュナ神を想起させるものであり、その価値自体が低かった訳ではないはずで、絵に描かれた笛は豪華な金細工が施されたもののようにも見えます。

インドでは近年、大変にバンスリー人口が増えています。色々理由があると思われますが、本来は、民謡やポピュラー音楽などに使われるだけで、そんなに重要な楽器とは思われていなかったフシがあります。羊飼いが広く寂しい野山で、羊達が草を食むその間の徒然に、孤独を慰めるように吹き鳴らしていた、というのがもとのようです。しかしこれは同時にあのクリシュナ神を想起させるものであり、その価値自体が低かった訳ではないはずで、絵に描かれた笛は豪華な金細工が施されたもののようにも見えます。

現在の北インド古典音楽は、宮廷にて発展したものであり、そこでの価値観が大きなウエイトを占めていました。貴族達の尊ぶ楽器は「弦楽器」です。日本とは違って、直接口を当てて演奏するようなものは「庶民」のもの、「しもじも」のものというような感覚ではなかったかと思います。まあ、見るからに弦楽器は弦や装飾も多く複雑で、優雅さや豪華さを備え、光り輝く高貴なものに見えます。反対に笛は、これまた日本のものとは大違い、何の装飾もない、つやも全くない只の竹(最近は塗料でつやを出したり、染色された糸を巻いたりして、それなりの美麗さを与えられてきてはいるようです)、作り方も簡単、真っ赤に焼いた鉄の棒を突き立てて孔を開けるだけ。どう見ても豪華な感じはしません。そんなことで長い年月、宮廷にお呼びのかからない庶民の境遇に甘んじていたということだと思います。

やがて、インドという国が独立という大きな変化を迎える頃、世の中の価値観自体に変化が訪れ、音楽家の運命も大きく変えることになります。独立後はマハラジャの宮廷が廃絶され、そこの宮廷音楽家達もその職を失い、それまでの生き方が許されなくなってしまいます。そんな状況の中、音楽界には革命的なヒーローが次々と現れることになるのですが、パンナラル・ゴーシュ(1911-59)もその中の一人です。彼はシタールやボーカルを子供の頃より学んで、すでに古典音楽に精通していましたが、己の感性にピタッとくる笛というものに親しみ、長ずるに及び無声映画のバック音楽を演奏したりしていました。しかし、そんな笛に大いなる可能性を見出します。「よし、笛で古典を演奏しよう」と大志を抱き、ラヴィ シャンカールの師であるアラウッディン カーンに会いに行きます。ところが、「君はもう十分できている、私から習うようなことはない」と言われたというエピソードを残しながらも、そのあと集中的なタリム(レッスン、訓練)を受け、偉大な道を切り開くことになります。つまりパンナラル ゴーシュが古典音楽の世界にバンスリーという楽器を持ち込んだ最初の人、ということができます。

まず、楽器の改良を行いました。笛というのは容易に高い音が出る楽器です。携帯に便利でもあるし、広く遠くその音を届けることができます。だからこそ、牧童たちに愛されていたわけです。低い音の出る大きく、長い笛は必要のなかった時代、古典声楽に傾倒していた彼は、なんとか人の声に近いものをと工夫を凝らし、たとえ大きな手の持ち主であっても、孔を押さえるのが限界に近い指孔の間隔を持つバンスリーを作り出します。そして、本来6孔であるものを(1オクターブの音階7音を出すには7つではなく6つの孔で可能です。全部閉じた音が0であり、それが一番下の音を出すからです。)、一番低いPa音よりもう半音低い音の必要性を、小指で塞ぐ小孔をその下に作ることで解決し、7孔のバンスリーを開発し演奏に用いました。(現在このタイプを用いる奏者はどれくらいかは分かりませんが、パンナラルの直系統の奏者はこれを用いています。少し持ち方も変わってきます。)また別に、特に低いバス音を出すために4つしか穴を持たない、大変に太く長いバス・バンスリーも考案し、演奏に用いました。演奏会では、初めにこのバスバンスリーで低音部のアーラープを演奏し、次に32インチ(D)のものに持ち替え、最後フィナーレ近くにその半分サイズの高いピッコロバンスリーを用いたそうです。

惜しくも彼は、多くの業績を残しながら49歳という働き盛りで亡くなってしまいます。しかし優秀な多くの弟子を残していて、その芸術は失われてはいません。また、一方、本来の6孔のバンスリーを用いる人たちも古典に参入し、どちらかといえば、笛本来の軽さや、叙情に迫る音色というものを生かした演奏を行い、裾野を広げているようです。代表的な奏者としては、ハリプラサッド チョウラシアの名がまず挙げられ、彼の功績から今のバンスリー人気に火がついたと言えるのではないでしょうか。しかし、彼も最終的にはアラウッディンの娘、つまりアリアクバルカーンの妹、アンナプルナ デービーに学んでいるため、音楽の伝統的流れとしてはパンナラルと同じとも言えます。しかし一方、太い笛が持つ「よく響く低中音の迫力」を最大限に追求、ダイナミックな奏法を開発し、それまでのバンスリーが持つイメージ、「内向的素朴さ」というようなものを払拭し、「現代の楽器」としての特性を獲得し、バンスリーの新たな地平を切り開いたと言えるでしょう。

Shahanai シャハナーイ、シャーナイ、シェーナイ

リード楽器です。ラッパのようなけたたましい音がします。もともとは寺院で用いられ、広い境内に鳴り響いて、儀式の始まりを参詣者に知らせる働きがあったとか言われています。そうなのです、この楽器も初めから古典用のものではなく、インドの楽器ではあっても、他のジャンルのものでした。それを古典音楽の世界に持ち込んだのが、ビスミッラ カーン(1916-2006)という人です。余り弟子を取らない人だったようで、それもあるのか、あるいはバンスリー程手軽ではないというようなことか、「ものすごい広がり」というものは見せていないようですが、その音楽性は、完全にインド的であり、確実に広く厚い支持を受けています。ねっとりとした南国的な響きは、正に人が歌う声のようであり、他に代え難い魅力を放っています。これとよく似て、もっと大きいのが南インドにありますが(ナーダスワラムあるいはナーガスワラム)、お祭りや結婚式につきもののようです。北のシャーナイも同じような感じで使われていたわけですが、現在はどちらも古典音楽の楽器としての使われ方もされていて、ビスミッラカーンの大いなる影響を見ることができます。音域は2オクターブであり、古典を演奏するにはちょっと狭いとも言えますが、それを補って余りある滑らかな歌い回しが、人の心を捉えて離しません。

リード楽器です。ラッパのようなけたたましい音がします。もともとは寺院で用いられ、広い境内に鳴り響いて、儀式の始まりを参詣者に知らせる働きがあったとか言われています。そうなのです、この楽器も初めから古典用のものではなく、インドの楽器ではあっても、他のジャンルのものでした。それを古典音楽の世界に持ち込んだのが、ビスミッラ カーン(1916-2006)という人です。余り弟子を取らない人だったようで、それもあるのか、あるいはバンスリー程手軽ではないというようなことか、「ものすごい広がり」というものは見せていないようですが、その音楽性は、完全にインド的であり、確実に広く厚い支持を受けています。ねっとりとした南国的な響きは、正に人が歌う声のようであり、他に代え難い魅力を放っています。これとよく似て、もっと大きいのが南インドにありますが(ナーダスワラムあるいはナーガスワラム)、お祭りや結婚式につきもののようです。北のシャーナイも同じような感じで使われていたわけですが、現在はどちらも古典音楽の楽器としての使われ方もされていて、ビスミッラカーンの大いなる影響を見ることができます。音域は2オクターブであり、古典を演奏するにはちょっと狭いとも言えますが、それを補って余りある滑らかな歌い回しが、人の心を捉えて離しません。

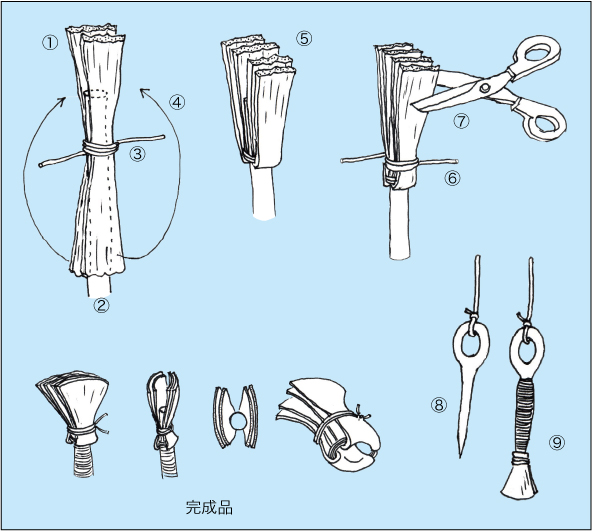

2枚リード(ダブルリード)の葦笛ですが、一見4枚リードのように見えます。左図のようなリードの作り方をします。長く切った葦の薄く(厚さ0.4mmくらい)柔らかい茎部分①(サックスなどに使われる硬い種類-ダンチク-ではありません)を切り開き、丸棒②を間に2枚を向かい合わせに、糸で縛ります③。次に下に伸びた部分を上に折り返します④。すると4枚重なった状態⑤になります。下端より少し上をまた糸で縛ります⑥。そうしておいて、上端を綺麗に切りそろえます⑦。実際に振動して音を作り出すのは、内側の向かい合った2枚だけですが(いや、4枚ともだ、とも言われていますが)、この方が作りやすく、丈夫でもあると思われます。ジョイント部分の細い金属管には糸が何重にもぐるぐるに巻かれており、リードにできた輪にぴったりとフィットし息漏れを防止しています。このスペアを沢山用意し、管の首からぶら下がっている金具⑧に差し込んでおき⑨、演奏中必要に応じて取り替えます。

2枚リード(ダブルリード)の葦笛ですが、一見4枚リードのように見えます。左図のようなリードの作り方をします。長く切った葦の薄く(厚さ0.4mmくらい)柔らかい茎部分①(サックスなどに使われる硬い種類-ダンチク-ではありません)を切り開き、丸棒②を間に2枚を向かい合わせに、糸で縛ります③。次に下に伸びた部分を上に折り返します④。すると4枚重なった状態⑤になります。下端より少し上をまた糸で縛ります⑥。そうしておいて、上端を綺麗に切りそろえます⑦。実際に振動して音を作り出すのは、内側の向かい合った2枚だけですが(いや、4枚ともだ、とも言われていますが)、この方が作りやすく、丈夫でもあると思われます。ジョイント部分の細い金属管には糸が何重にもぐるぐるに巻かれており、リードにできた輪にぴったりとフィットし息漏れを防止しています。このスペアを沢山用意し、管の首からぶら下がっている金具⑧に差し込んでおき⑨、演奏中必要に応じて取り替えます。

Pungee プーンギー

これはさすがに古典には使われていないと思います。蛇使い達が、演出として、蛇を踊らすため、吹き鳴らし、その管尾で突っついたり、脅したりして、動きを得るために使ったりします。でも、断言はできません。インドは「伝統社会」とよく言われますが、案外日本以上に「非伝統的」でもあったりします。ある日ころっと変わったり。タブラでも、私が習い始めた頃のそれと現在のそれは、見た目も材質もずいぶんと「豪華」に変わってしまっています。たったの数十年でです。だから、ある日、このプーンギーでも、誰かが「よしこれで古典を」とか思って吹き始め、それが受けたとなると、あっという間に皆がやり始めている、というようなことが起きないとも限りません。しかし、まあ、フリーリードに近い構造の、竹や金属製のリードであるため、古典をやるには音域的にムリがあるように思われます。このページは「古典」をメインに組み立てていますので、ちょっと否定的な表現になってしまいます。だからと言ってこの楽器の意義が失われるものではないとご理解下さい。

これはさすがに古典には使われていないと思います。蛇使い達が、演出として、蛇を踊らすため、吹き鳴らし、その管尾で突っついたり、脅したりして、動きを得るために使ったりします。でも、断言はできません。インドは「伝統社会」とよく言われますが、案外日本以上に「非伝統的」でもあったりします。ある日ころっと変わったり。タブラでも、私が習い始めた頃のそれと現在のそれは、見た目も材質もずいぶんと「豪華」に変わってしまっています。たったの数十年でです。だから、ある日、このプーンギーでも、誰かが「よしこれで古典を」とか思って吹き始め、それが受けたとなると、あっという間に皆がやり始めている、というようなことが起きないとも限りません。しかし、まあ、フリーリードに近い構造の、竹や金属製のリードであるため、古典をやるには音域的にムリがあるように思われます。このページは「古典」をメインに組み立てていますので、ちょっと否定的な表現になってしまいます。だからと言ってこの楽器の意義が失われるものではないとご理解下さい。

3.鍵盤楽器

ハルモニアム

西洋伝来のリードオルガン。昔の小学校にあった足踏みオルガンの卓上版。ちょっとアコーディオンを置型にしたように感じますが、もともと西洋にもこういう形のがあったよう。インド的な微分音が出ないという理由で批判されたりしていましたが、その便利さ、作り出す雰囲気から、全く衰えることなく、多くの家庭に普及しています。あらゆるジャンルの音楽に使われていると言ってもいいでしょう。

西洋伝来のリードオルガン。昔の小学校にあった足踏みオルガンの卓上版。ちょっとアコーディオンを置型にしたように感じますが、もともと西洋にもこういう形のがあったよう。インド的な微分音が出ないという理由で批判されたりしていましたが、その便利さ、作り出す雰囲気から、全く衰えることなく、多くの家庭に普及しています。あらゆるジャンルの音楽に使われていると言ってもいいでしょう。

4.打楽器、リズム楽器

1.Tabla タブラ

2.Pakawaji パッカワージ、パコワジ

Tabla タブラ

別ページ「タブラの歴史と構造」へ飛びます。そこに大変詳しく書いています。Pakawaji パッカワージ、パコワジ

Khol コール

胴が素焼きでできた両面太鼓。主にベンガルやアッサム地方の音楽で用いられる。

胴が素焼きでできた両面太鼓。主にベンガルやアッサム地方の音楽で用いられる。

Dholak ドーラック

民衆的な両面太鼓。低い音の出る側は、皮の内側に重りとなるものが塗られています。タブラのガブとは違って、柔らかいゴムのような材質ですが、外側はつるつるの皮であり、手首をいくらでも擦り付け滑らすことができるので、タブラのバヤ以上にスライドに適応しています。インド的な、特に大衆が好む高低する音の効果が出しやすく、また手の平で叩き付ける音、タブラで言えば「Kat」の音が強烈であり、大変にインパクトのある太鼓でもあります。

民衆的な両面太鼓。低い音の出る側は、皮の内側に重りとなるものが塗られています。タブラのガブとは違って、柔らかいゴムのような材質ですが、外側はつるつるの皮であり、手首をいくらでも擦り付け滑らすことができるので、タブラのバヤ以上にスライドに適応しています。インド的な、特に大衆が好む高低する音の効果が出しやすく、また手の平で叩き付ける音、タブラで言えば「Kat」の音が強烈であり、大変にインパクトのある太鼓でもあります。

Dhol ドール

ドーラックを大きくしたような太鼓。

Manjira マンジーラ、モンジラ

小さなシンバルです。(つづく)

小さなシンバルです。(つづく)

ダフ

枠太鼓。(つづく)

枠太鼓。(つづく)

カマック、グブグビ

主にバウル達によって演奏されることで知られるユニークな弦太鼓。(つづく)

主にバウル達によって演奏されることで知られるユニークな弦太鼓。(つづく)

エクタール

これもバウル達がよく使う弦太鼓、あるいは弦楽器。リズムを刻むための、あるいは音程の変化を生み出すことで雰囲気を作り出す弦楽器。エクタール=1本弦という意味ですが、改良型(?)の2本弦のもあります。皮を叩くのが太鼓と言う概念から外れたものであり、民族楽器には普通の楽器分類法には収まらない発想のものが時々あります。どちらにしろ、タブラにおけるバヤのスライド音、同じくドーラックのスライド音、このエクタールやカマックの急激な変化音、壷の口を開閉しながら打つ音、これらはすべて2音を行き来するガマク音とも言えるもので、インドの人々がこよなく愛する音であります。「大地の音」とでもいうべき雰囲気をもたらします。

これもバウル達がよく使う弦太鼓、あるいは弦楽器。リズムを刻むための、あるいは音程の変化を生み出すことで雰囲気を作り出す弦楽器。エクタール=1本弦という意味ですが、改良型(?)の2本弦のもあります。皮を叩くのが太鼓と言う概念から外れたものであり、民族楽器には普通の楽器分類法には収まらない発想のものが時々あります。どちらにしろ、タブラにおけるバヤのスライド音、同じくドーラックのスライド音、このエクタールやカマックの急激な変化音、壷の口を開閉しながら打つ音、これらはすべて2音を行き来するガマク音とも言えるもので、インドの人々がこよなく愛する音であります。「大地の音」とでもいうべき雰囲気をもたらします。