タブラの歴史と構造

About Tabla

| Top | プロフィール | 歴史と構造 |

| インド楽器 | タブラ奏法 | タブラ講座 |

| 家庭での音楽 | 演奏記録動画 | 印度の印象 |

タブラについて

1.タブラの概略

2.タブラの歴史的変遷

3.タブラの流派

4.タブラの演奏形式

5.タブラの構造

[タブラとは]

タブラ(Tabla)は現在シタールと並んで、北インドを代表する楽器の一つと言えるでしょう。大小二つの太鼓からなり、どちらもヤギの皮が張られていますが、くっついているのではなく、左右は完全に独立しています。奏者はその前に座って、上を向いた、ほぼ同じ高さの鼓面を指や手の平を使って打ち鳴らします。右と左それぞれ単独の音と、同時に鳴らすことで生まれる合成音があり、20数種程の音色の違いがあります。それらの音はボールと呼ばれる言葉による模倣音で表し(Dha ダ、Thun トゥン 等)、大変便利なもので、入り組んだ複雑な叩き方や、変化に富んだ長く続くリズムを言葉としてそのまま表すことができます。記憶や人に伝える時には欠かせないものであり、文字で記して書きとめたりもできますので、ちょうど楽譜のような役目も果たす一方、太鼓を通さず、直接口で発声することでまた違った音楽的感興を得ることもできます。タブラのリズムは全てこのボールの組み合わせ、つまり「タブラの言葉」で成り立っています。

*右がタブラ、左がバヤ、2つでタブラ

*右がタブラ、左がバヤ、2つでタブラ

普通右手で打ち鳴らす木製(紫檀=シーシャム等)の方をタブラ(アラビア由来で太鼓の意。ダヤ、ダヤンとも=右の意)と呼び、倍音を含んだ甲高い音やタイトな音を生み出します。一方左手が受け持つバヤ(Baya バヤン、バンヤとも=左の意。銅などの金属、あるいは素焼き製)は低音を生み、音程の変化によるインド的スライド音を作ることができます。どちらも密閉型太鼓であり、両方合わせてタブラ・バヤ(Tabla-Baya)ですが、これを一般に「タブラ」「タブラー」と呼んでいます。

タブラとバヤが相調和して、複雑でありながら一種爽快なリズムをきざみますが、これらの不思議な音を作り出す「仕掛け」と呼ばれるべきものは、主に鼓面に黒く正円に塗られたガブGab(スヤヒSyahi)にあります。これは煮た米、つまり御飯をつぶして作るデンプン糊と鉄の粉を練り混ぜて塗る訳ですが(地域により他の材料を使う方法もあります。)、タブラより歴史的に古くからある太鼓にもこの仕掛けは施してあり、正にインド的、「人類の叡智」とでも呼びたいようなものであります。

[発明の伝説と歴史]

インドは11世紀頃よりイスラム系の侵入を受けるようになりますが、ついにはデリー周辺をイスラム系が支配するデリー五王朝の時代となります。その第2代の短命の国家、トルコ系のキルジー朝(ハルジー朝/1290 -1320年)に宮廷詩人・音楽家のアミール・クスロー(Amir Khusro 1253 - 1325年)がいました。この人はシタールを発明し、多くの作曲もした偉大な音楽家ですが、タブラの発明もしたことになっています。

伝えられるところによれば、ある日、それまで使われていたインド古来の古典楽器である両面太鼓のパッカワージ(Pakwaji)を演奏中、相手奏者に負けまいと(当時は名人同士が果たし合いのような競演をやったそうです)、あまりに力が入り過ぎ、パッカワージがまん中から折れ、右と左に分かれてしまいました。「うう、このままでは負けてしまう・・・。」そう思ったアミール・クスロー、とっさに機転を利かせ、二つになってしまった太鼓の両面を上に向けて置きなおし、そのまま演奏を続けて行ったそうです。これがタブラ発明のきっかけだということです。

*想像図「アミール・クスロー窮地の図」(Doya画)/「フフフ・・・、いかがなされたクスロー殿」といったところでしょうか。

*想像図「アミール・クスロー窮地の図」(Doya画)/「フフフ・・・、いかがなされたクスロー殿」といったところでしょうか。

これはよくできた話ではありますが、おそらくアミール・クスローという人の偉大さを高めるための伝説の一つと思われます。(何しろ、しっかり分厚い紫檀製のパッカワージをきれいに真ん中から割ってしまうなんて、どんな力持ちにも不可能です。)

実際はトルコ系の軍楽隊の影響が考えられています。多くのラクダ軍の首の左右に結び付けられた大太鼓、戦いの前に相手を威圧せんばかりの、地響きのような音楽を打鳴らした太鼓ケス。その小型で持って演奏できたナッカラ。また、左右の方向を指示するために打ったという太鼓など。こういう二つで一つという、それまでのインドになかった発想の太鼓が、インド本来の精妙な作りのパッカワージと混ざりあって、やがてタブラを生み出すことになって行ったのだと思われます。

*1569年アクバル大帝時代の戦争画ミニアチュール部分/ラクダの背の上で打ち鳴らされるケス。

*1569年アクバル大帝時代の戦争画ミニアチュール部分/ラクダの背の上で打ち鳴らされるケス。

その証拠に、タブラ(Tabla)とはインドの言葉ではなく、アラビア語のTabl(太鼓一般を指します)、それが伝わったペルシャ語のTablaに由来しています。また、バヤは左の意、もう一方をダヤと呼びますが、これは右の意です。方向指示のなごりかも知れません。つまりインドとイスラムの文化の融合によって生み出されたものです。シタールも全く同じように、ペルシャの可動フレット3弦楽器のセタールとインドの大形弦楽器ビーンが融合したものと言われています。二つの文明がぶつかったとき、融合した新しいものが生み出されるのは歴史の常です。

紀元1300年前後に発明されたタブラはしかし、すぐに古典音楽に使われ、パッカワージと同等の扱いを受けるようになった訳ではありません。400年の時を待つことになります。その間は、イスラムの宗教的音楽カッワーリーや恋愛歌ガザル(この二つの音楽形式の始まりもアミール・クスローによるものだそうです)、イスラム的ダンスのカタックに使われていたようです。古典音楽の中心には、やはりパッカワージがずっと座り続けていました。

ところが全インドを統一したムガール朝も絶頂期を過ぎると、文化ひいては音楽そのものに変化が起こりはじめました。それまでの古典音楽だったドゥルパッドと呼ばれる少々堅苦しい音楽から、もっと自由で、細やかな想像力の飛翔する音楽カヤールへと変化して行きました。神の歌から人間の歌へ、あるいは真面目な男性的な歌から、うつろいやすい心の女性的な歌への変化とでも言えるでしょうか。それまでの旋律に比べて遥かに装飾が多くなりました。そうなると力強い大きな音のパッカワージはその繊細さを打ち消すようなものとなり、新しい音楽にふさわしい太鼓が求められるようになりました。そうです、ついにタブラが古典音楽のメインステージへと引き上げられる日がやってきたのでした。

◇

しかし、この歴史記述には信用できないところがあるようで、疑問視されるようになりました。全部がという訳ではなく、タブラの発明の時期がいくら何でも早すぎるということです。もし本当に14世紀から演奏されてきたのなら、その時期の何か特別の奏法が残っていてもいいのではないでしょうか。しかし、ちょっと聞いたことがありません。おそらく歴史に登場した時、つまり18世紀前半から中頃に発明されたと考えるのが妥当ではないでしょうか。インドの絵、宮廷生活を活写した大変に緻密な絵、ミニアチュールにも古い時代にはタブラらしきものは描かれていません。18世紀になって突如現われるようです。下のミニアチュールは制作年代順に置かれていますので、タブラの出現時期、その形態、使用法がおぼろげながら分るのではないでしょうか。

*1633年、ムガール「ダーラー・シコーの結婚祝典」部分/ダーラー・シコーは1615 - 1658年のムガール帝国初期の皇帝になれなかった悲運の王子。象の上の楽師達、打楽器セクション部分、女性達で構成されています。鈴のないタンバリン型の片面太鼓ダフ、小型の両面太鼓ドーラックと思われる皮太鼓が使われています。リアルタイムで描かれたものでしょう。パカワージが使われていないのは祝典的な軽い音楽のため、よりカジュアルな太鼓が使われていると思われます。タブラは見られません。画像をクリックすると前方の馬に乗った弦楽器セクションの様子も見られます。

*1633年、ムガール「ダーラー・シコーの結婚祝典」部分/ダーラー・シコーは1615 - 1658年のムガール帝国初期の皇帝になれなかった悲運の王子。象の上の楽師達、打楽器セクション部分、女性達で構成されています。鈴のないタンバリン型の片面太鼓ダフ、小型の両面太鼓ドーラックと思われる皮太鼓が使われています。リアルタイムで描かれたものでしょう。パカワージが使われていないのは祝典的な軽い音楽のため、よりカジュアルな太鼓が使われていると思われます。タブラは見られません。画像をクリックすると前方の馬に乗った弦楽器セクションの様子も見られます。

⬇

*1645年、シャー・ジャハン時代ムガール「宮廷での新年のお祝い」部分/まだタブラは見られません。踊りに合わせ、バルコニーの床に置いた状態で盛んにケスが演奏されています。この後1658年からはアウラングゼーブ(在位1658-1707年)が兄弟間での争いに勝利し帝位を継承し(その過程で上記のダーラー・シコーは殺害され、シャー・ジャハンは幽閉され、自らが作った亡き妻の墓廟タージマハルを窓から眺めるだけの惨めな晩年を送ることとなる)、この後、半世紀の長きにわたって帝国を拡大、支配しますが、その間はほとんど音楽も絵画も禁止され、戦いに明け暮れた時代だったようで、この辺りからムガル以外の宮廷の様子が中心となります。絵師や楽師達はムガル宮廷から追い出され、そこで仕方なく他の宮廷に移って行ったわけですが、これはある意味文化的には幸運でもあって、中央の高い技術が周辺に広がり、新たな文化を生み出す元となったようです。

*1645年、シャー・ジャハン時代ムガール「宮廷での新年のお祝い」部分/まだタブラは見られません。踊りに合わせ、バルコニーの床に置いた状態で盛んにケスが演奏されています。この後1658年からはアウラングゼーブ(在位1658-1707年)が兄弟間での争いに勝利し帝位を継承し(その過程で上記のダーラー・シコーは殺害され、シャー・ジャハンは幽閉され、自らが作った亡き妻の墓廟タージマハルを窓から眺めるだけの惨めな晩年を送ることとなる)、この後、半世紀の長きにわたって帝国を拡大、支配しますが、その間はほとんど音楽も絵画も禁止され、戦いに明け暮れた時代だったようで、この辺りからムガル以外の宮廷の様子が中心となります。絵師や楽師達はムガル宮廷から追い出され、そこで仕方なく他の宮廷に移って行ったわけですが、これはある意味文化的には幸運でもあって、中央の高い技術が周辺に広がり、新たな文化を生み出す元となったようです。

⬇

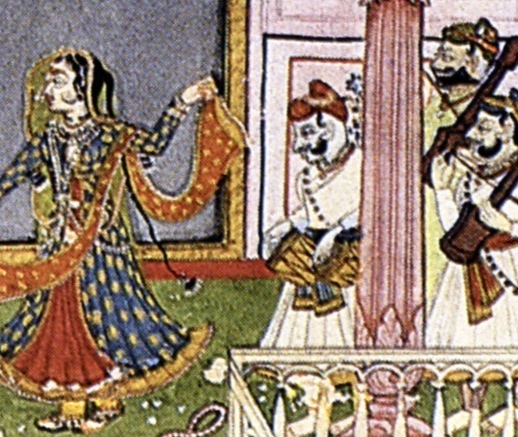

*1690年、ラージプート、ラジュメール「女性楽師達とラージャ・ジャイ・シン」部分/ジャイ・シンはアウラングゼーブの配下、ここに描かれているのは2世と思われます。アウラングゼーブの死後ジャイプル藩王国を創建。ここでもタブラは見られません。

*1690年、ラージプート、ラジュメール「女性楽師達とラージャ・ジャイ・シン」部分/ジャイ・シンはアウラングゼーブの配下、ここに描かれているのは2世と思われます。アウラングゼーブの死後ジャイプル藩王国を創建。ここでもタブラは見られません。

ここをクリックすると絵の左側を見ることができます。

⬇

*1700年頃、「バガヴァタ・プラーナ」部分/人がケスを背負った状態で打ち鳴らされています。

*1700年頃、「バガヴァタ・プラーナ」部分/人がケスを背負った状態で打ち鳴らされています。

⬇

*以下2点とも1740年頃、アワド「ダーラー・シコーの結婚行列」部分/これはダーラー・シコーの結婚の実際の年代より100年ほど経った後世に描かれたものと思われます。ひょっとすると当時のアワド太守は反アウラングゼーブ的人物で、この偉大なしかし反面か弱いダーラー・シコーをその正統性からも崇拝していたのかもしれません。そこでこのような絵を描かせたと考えられなくもありません。従って歴史的にはタブラの存在を詮議する上では必ずしも有効ではないかもしれませんが、描かれてないということの証明にはなると思います。上の部分では象の背に大きなケスが載せられているのが見られます。あの当時はこんな具合に夜も行列が行われ、人々がこんなふうに太鼓を鳴らしてお祝いしたんだ、ということを残したかったと思います。

*以下2点とも1740年頃、アワド「ダーラー・シコーの結婚行列」部分/これはダーラー・シコーの結婚の実際の年代より100年ほど経った後世に描かれたものと思われます。ひょっとすると当時のアワド太守は反アウラングゼーブ的人物で、この偉大なしかし反面か弱いダーラー・シコーをその正統性からも崇拝していたのかもしれません。そこでこのような絵を描かせたと考えられなくもありません。従って歴史的にはタブラの存在を詮議する上では必ずしも有効ではないかもしれませんが、描かれてないということの証明にはなると思います。上の部分では象の背に大きなケスが載せられているのが見られます。あの当時はこんな具合に夜も行列が行われ、人々がこんなふうに太鼓を鳴らしてお祝いしたんだ、ということを残したかったと思います。

⬇

この絵の下の方では出迎えの踊りや音楽が展開しますが、タブラはやはり見られません。

この絵の下の方では出迎えの踊りや音楽が展開しますが、タブラはやはり見られません。

⬇

*1755年、ウダイプル「宮廷の中庭での夜宴」部分/メーワール王国(ウダイプル)の湖に浮かぶ美しい白大理石の宮殿、その中庭で繰り広げられた夜の宴、若きラージ・シン2世を楽しませるための歌や踊り。その中についにタブラを見つけ出すことができました。時代背景としてはアウラングゼーブ帝が死んで(1707年)からムガル朝は急速に弱まり、50年もたったこの頃はほとんど有名無実となり、地方の太守や藩王国が有力となっていました。しかし、すぐ近くの1757年にはプラッシーの戦いが始まり東インド会社が勝利し、インドの実権を握っていくこととなります。100年後の1857年セポイの乱と呼ばれたインド大反乱でついにムガル朝は滅びることとなり、1877年にはインド帝国として完全にイギリスの支配下に置かれることとなります。反面各藩同士は牽制し合うことで実戦はなくなり、独自の文化を育てる好機となり、そういう時代の大きな変革期にタブラが登場したということです。この絵でもわかるように、初期においてはあまり大きくはなく、常に立って腰の辺りに括り付けられ、ケスやナッカラとは違ってバチを使わず、今と同じように手や指で打ち鳴らされていたようです。2個一組みという発想はトルコペルシャのものですが、この手指奏法は明らかにインド古来のものと言えるでしょう。それによく見ると既に鼓面の中央部は黒くなっていて、スヤヒ(ガブ)が塗られているのが分かります。この点は重要で、ドーラックやナッカラとは違い、しっかりパカワージの仲間であることが伺えます。

*1755年、ウダイプル「宮廷の中庭での夜宴」部分/メーワール王国(ウダイプル)の湖に浮かぶ美しい白大理石の宮殿、その中庭で繰り広げられた夜の宴、若きラージ・シン2世を楽しませるための歌や踊り。その中についにタブラを見つけ出すことができました。時代背景としてはアウラングゼーブ帝が死んで(1707年)からムガル朝は急速に弱まり、50年もたったこの頃はほとんど有名無実となり、地方の太守や藩王国が有力となっていました。しかし、すぐ近くの1757年にはプラッシーの戦いが始まり東インド会社が勝利し、インドの実権を握っていくこととなります。100年後の1857年セポイの乱と呼ばれたインド大反乱でついにムガル朝は滅びることとなり、1877年にはインド帝国として完全にイギリスの支配下に置かれることとなります。反面各藩同士は牽制し合うことで実戦はなくなり、独自の文化を育てる好機となり、そういう時代の大きな変革期にタブラが登場したということです。この絵でもわかるように、初期においてはあまり大きくはなく、常に立って腰の辺りに括り付けられ、ケスやナッカラとは違ってバチを使わず、今と同じように手や指で打ち鳴らされていたようです。2個一組みという発想はトルコペルシャのものですが、この手指奏法は明らかにインド古来のものと言えるでしょう。それによく見ると既に鼓面の中央部は黒くなっていて、スヤヒ(ガブ)が塗られているのが分かります。この点は重要で、ドーラックやナッカラとは違い、しっかりパカワージの仲間であることが伺えます。

⬇

*1765年、アワド「ホーリー祭」部分/かなりサイズが現代に近くなり、バヤの方は少し違う感じですが全体に非常にタブラらしくなっています。アワド王国は1724年にムガールから独立、ムガール以上の強国となり太守アーサフ・ウッダウラは1781年首都をラクナウに移転、経済文化共に栄えることになります。ムガール文化を引き継ぐ意志のもと、デリーが没落したため扶養できなくなった絵師や音楽家を迎え入れ、デリー以上の宮廷文化を花咲かせることになります。これによって後にタブラのラクナウガラナ、ファルカバードガラナ、バラナシガラナの3流派が生まれることになるわけですが、多分それ以前はアワドでもタブラはこの絵のように腰につけて楽しい音楽のために使われていたと思われます。実は今でもタブラを腰につけて打つスタイルはネパールのほうに残っていて、置き型と違って大変軽くできています。

*1765年、アワド「ホーリー祭」部分/かなりサイズが現代に近くなり、バヤの方は少し違う感じですが全体に非常にタブラらしくなっています。アワド王国は1724年にムガールから独立、ムガール以上の強国となり太守アーサフ・ウッダウラは1781年首都をラクナウに移転、経済文化共に栄えることになります。ムガール文化を引き継ぐ意志のもと、デリーが没落したため扶養できなくなった絵師や音楽家を迎え入れ、デリー以上の宮廷文化を花咲かせることになります。これによって後にタブラのラクナウガラナ、ファルカバードガラナ、バラナシガラナの3流派が生まれることになるわけですが、多分それ以前はアワドでもタブラはこの絵のように腰につけて楽しい音楽のために使われていたと思われます。実は今でもタブラを腰につけて打つスタイルはネパールのほうに残っていて、置き型と違って大変軽くできています。

⬇

*1775年、チャンバ「ホーリー祭」部分/ここでもタブラらしき太鼓を立って演奏する姿が見られます。チャンバは上図のアワド王国とは違ってかなり北の方、ヒマラヤ山脈西部にある王国です。この辺にも伝わってきたということでしょう。ただ、アワドの図ほどタブラらしくはありませんが、同じくホーリー祭の場面に使われているのが面白いです。他の太鼓類より高い音が出るのが重宝されたのでしょうか、長胴型の太鼓はどうしても低い音になってしまいますから。

*1775年、チャンバ「ホーリー祭」部分/ここでもタブラらしき太鼓を立って演奏する姿が見られます。チャンバは上図のアワド王国とは違ってかなり北の方、ヒマラヤ山脈西部にある王国です。この辺にも伝わってきたということでしょう。ただ、アワドの図ほどタブラらしくはありませんが、同じくホーリー祭の場面に使われているのが面白いです。他の太鼓類より高い音が出るのが重宝されたのでしょうか、長胴型の太鼓はどうしても低い音になってしまいますから。

⬇

*1788年、カングラ「ホーリー祭」部分/カングラは上のチャンバより少し南の渓谷にある藩王国、大変に美しい土地で、アウラングゼーブ帝に追い出された絵師たちが庇護を求めてこの地にやってきました。そのためその絵は大変高い技術に裏打ちされ、インド美術の最高峰の一つと呼べると思います。日本で言えば京で栄えた狩野派が、江戸幕府が開かれることで探幽達が江戸に移ったようなものでしょうか。いきなり高い文化が花開く訳です。技術だけではなく非常に高い芸術性も見逃せないところですが、ここではやはりホーリー祭が美しい色彩と共に描き出されています。しかしタブラは見当たりません。カングラより北のチャンバにタブラらしきものがあった訳ですから、よりデリーに近いカングラにあっても不思議ではないと言えます。しかし、タブラそのものはデリー発祥というわけではないようなので、なかったから描かなかったということなんでしょう。ここでは同じホーリーでもタブラがない例として挙げてみました。

*1788年、カングラ「ホーリー祭」部分/カングラは上のチャンバより少し南の渓谷にある藩王国、大変に美しい土地で、アウラングゼーブ帝に追い出された絵師たちが庇護を求めてこの地にやってきました。そのためその絵は大変高い技術に裏打ちされ、インド美術の最高峰の一つと呼べると思います。日本で言えば京で栄えた狩野派が、江戸幕府が開かれることで探幽達が江戸に移ったようなものでしょうか。いきなり高い文化が花開く訳です。技術だけではなく非常に高い芸術性も見逃せないところですが、ここではやはりホーリー祭が美しい色彩と共に描き出されています。しかしタブラは見当たりません。カングラより北のチャンバにタブラらしきものがあった訳ですから、よりデリーに近いカングラにあっても不思議ではないと言えます。しかし、タブラそのものはデリー発祥というわけではないようなので、なかったから描かなかったということなんでしょう。ここでは同じホーリーでもタブラがない例として挙げてみました。

⬇

*1700年代終頃、ラジャスタン「宮廷でのダンス」部分/ラジャスタンの方にもタブラは伝わってきました。ラジャスタンの方のミニアチュールには単純化されパターン化されたた人物を輪郭線を強調した表現で描くものがあり、独特の親しみやすさを感じさせます。

*1700年代終頃、ラジャスタン「宮廷でのダンス」部分/ラジャスタンの方にもタブラは伝わってきました。ラジャスタンの方のミニアチュールには単純化されパターン化されたた人物を輪郭線を強調した表現で描くものがあり、独特の親しみやすさを感じさせます。

⬇

*1800年代初頭、ジョドプール「藩王と貴顕達の前でのダンス」部分/ここで初めて座って演奏するタブラの絵が出てきました。「これこれっ!」やっと出たかという感じです。初めから”立ち””座り”両方の演奏スタイルがあったのか、あるいはここまで見てきたような立っての演奏が先なのかははっきりしません。ただ、床に置く時の安定のためのリングは用いていないのが見て取れます。このリングは本来インドでは丸底の水瓶などを倒れないようにするために使うもので、インドでは極ありふれたもの、部屋の隅には必ずあるものと言えます。しかし、タブラには案外最近になって使われるようになったのではないかと思われます。もちろん古典の奏者は激しく打ち鳴らすので固定されてることが必須になりますが、そうでない単にポンポコポンとだけ打つような民謡には必要ではなかったと言えます。今でも民謡的な奏者はバヤの方は膝に載せて叩いていたりもしています。(その例としての<画像><写真>が見られます。)

*1800年代初頭、ジョドプール「藩王と貴顕達の前でのダンス」部分/ここで初めて座って演奏するタブラの絵が出てきました。「これこれっ!」やっと出たかという感じです。初めから”立ち””座り”両方の演奏スタイルがあったのか、あるいはここまで見てきたような立っての演奏が先なのかははっきりしません。ただ、床に置く時の安定のためのリングは用いていないのが見て取れます。このリングは本来インドでは丸底の水瓶などを倒れないようにするために使うもので、インドでは極ありふれたもの、部屋の隅には必ずあるものと言えます。しかし、タブラには案外最近になって使われるようになったのではないかと思われます。もちろん古典の奏者は激しく打ち鳴らすので固定されてることが必須になりますが、そうでない単にポンポコポンとだけ打つような民謡には必要ではなかったと言えます。今でも民謡的な奏者はバヤの方は膝に載せて叩いていたりもしています。(その例としての<画像><写真>が見られます。)

⬇

*1815年、ラクナウ「The King`s Women」部分/後宮の女性達でしょうか、大変多くの女性達が描かれていますが、その中にタブラらしき太鼓を両手で鳴らしているのが見られます。。

*1815年、ラクナウ「The King`s Women」部分/後宮の女性達でしょうか、大変多くの女性達が描かれていますが、その中にタブラらしき太鼓を両手で鳴らしているのが見られます。。

⬇

*1815年、ラクナウ「The King`s Women」部分/同じ絵の違う部分にもタブラが描かれています。こちらは専門家の男性でしょうか。まさかという気はしますが、想像を逞しくすればひょっとしてかのデリーからやってきた奏者たちかもです。いやいや、こういう軽い仕事は弟子にやらせるのが普通ですね。

*1815年、ラクナウ「The King`s Women」部分/同じ絵の違う部分にもタブラが描かれています。こちらは専門家の男性でしょうか。まさかという気はしますが、想像を逞しくすればひょっとしてかのデリーからやってきた奏者たちかもです。いやいや、こういう軽い仕事は弟子にやらせるのが普通ですね。

以上、タブラ発明および音楽シーンへの登場の時期を見てきました。1750年頃と言えば西洋では大バッハが死んで、息子たちが新しい音楽に邁進している頃、やがて古典派の時代を迎える頃です。日本では江戸中期、三味線や琴、尺八の新しい曲が生み出されている頃、こうしてみると世界の動きというのはなぜか連動しているような気がしてきます。さて、もう一つ今までのイメージと違う点を挙げるとすれば、タブラが表舞台へ登場することになる時代背景についてです。18世紀になってなぜドゥルパッドからカヤールへと変化したのか。これは間違っているというのではなく、一般的に思われてきた「きらびやかで豪華な宮廷」で繰り広げられた芸術、音楽の中から生まれてきた新しい動き、というものとは少し違うのではないか、ということです。

1707年領土拡大を押し進め、長年首都デリーの王宮へも帰らず、取り憑かれたように戦い続けたアウラングゼーブ帝(在位1658-1707年)が亡くなりますが、イスラムに大変忠実でほとんど原理主義者と言ってもよかった彼は、即位すると人の心を迷わすという理由で「音楽」そのものを禁じ、わざわざその音楽を地中深く埋める儀式、つまり「葬式」まで執り行ったそうです。そんな絶対的権力者の皇帝の死後、宮廷は後継争いで混乱が続き帝国も分裂してしまい、やっと1719年、ムハンマド・シャーが帝位について一応の安定をもたらします。この皇帝は大変陽気な人であったそうで、もちろん真っ先に音楽を復活させます。しかし、その時すでにかの栄華を誇った「ムガル帝国」は軍事的、政治的、経済的に全く力を失い、領土もデリー周辺を残すのみとなる弱小国家に転落していたのでした。

実に60年の長きにわたる禁止の後で、やっと解放された音楽。「やったー!」と皆喜び、音楽家は「さあ、出番だ!」となる一方、現実がもたらす心から喜べないような雰囲気。そういう中ではさすがに皇帝以下居並ぶ貴顕達も、力強く真面目で宗教的な音楽を聴いている気にはなれず、どこか安楽な、甘美さにあふれた、また刹那的楽しみの世界に憧れたとしても致し方のなかったことでしょう。このような時代背景の中、精神的で重厚で男性的なドゥルパッドから、もっと情緒的で女性的なカヤールへの変化が現われたと思われます。サダラングとアダラングの二人の兄弟の歌い手がその頃宮廷で活躍し、音楽を改革して行ったそうです。一方目を周辺に向けると、分裂した分当然のことながら多くの非ムガール国が誕生しています。そういう国へ新しい音楽、新しい楽器は伝わって行き、結果その宮廷で、その土地の持つ条件に沿う独自の発展を遂げて行くことになるのでした。

[タブラの流派の誕生]

さて、デリーのスィッダール・カーン(Siddhar Khan スダール・カーンとも)によって確立された、と一般に言われているタブラを使った新奏法は、それまでのパッカワージの奏法をもとにしながらも、新しく生み出されたカヤール、女性の軽やかなステップを思わせるようなリズムをもつ音楽にうまくマッチする、クリアーで繊細で軽快な響き、そして豊かな即興性を持っていました。技術的な最も大きな違いは、指遣いの違い=人差し指と中指を1本ずつで打つ奏法とクラーボール(開放音)よりバンドボール(閉鎖音)の重視、また、即興的展開に重点を置いたカイダ(Kaida)と呼ばれる演奏形式などの発明です。

このカイダとは、初めに主題となるリズムパターンを提示し、次にその組み合わせ方を次々と変えることによって、延々と変奏を繰り返して行きます。このシステムは、「革命的な遊びの発明」とでも呼べばいいでしょうか、球を蹴った、投げた、打った、転がった、入った、走って受けてそれを回したとかで、やる人も見る人も熱狂してしまうサッカーや野球などのスポーツやゲーム、遊びのようなものと言えなくもありません。「1日中でも変奏を続けられる」とインドのタブラ奏者はよく言ったりします。

創始者の孫二人、モドゥ・カーンとバクシュー・カーンがラクナウの宮廷に招かれ、各地より集まった有能な弟子たちを教えました。その弟子たちがまた出身地に帰って宮廷に仕えることで、各地の宮廷に広まって行きます。そのことにより奏法に違いが生まれ、流派(Gharana ガラナ)が誕生することになりました。デリー・ガラナが元であり、ラクナウ・ガラナ(祖バクシュー・カーンまたはマンムー・カーン)、ファルカバード・ガラナ(祖ヴィラーヤット・アリ・カーン通称ハジ・サハブ)、バラナシ・ガラナ(祖ラム・サハーイ・ジー)と生まれ、この3つはデリーより東にあることから、プーラブ(東)・ガラナとも総称されます。これらとは別に直接デリーの3代目シタブ・カーンに習ったのがアズララ・ガラナ(祖カッルー・カーンとミルー・カーン)。そして以上5つのデリー系統とは違う、他のパッカワージの系統から生まれたと言われるパンジャブ・ガラナ(祖ラーラ・バーヴァニダスまたは初代カデール・バクシュー)があり、合計6つということになっています。もっとも、音楽のことですからすごい人たち同士が出会った時、お互い影響を与えあったりして、その結果必ずしも単純な一本線でたどれるというようなものではないようです。

それぞれの流派が独自の奏法、内容を持ち、繊細だったり力強かったりといろいろ個性を持っています。まずなにより、デリーの奏法を伝えに来たはずのバクシュー・カーンたち自体が、カタックダンスのパッカワージの影響を受けて先祖返りを起こし、クラーボール(開放音)を重視するようになって、力強くなります。しかし、大事なことは決して各自勝手な発展をして、別の音楽になってしまっている訳ではないということです。インド全体でいえば、北インドと南インドでは長い文化的な断絶によって、すでに形式的には同じ音楽とはいえない状態になっています。普通一緒にはやりません。ところが北インドでは同じ音楽圏として、たとえ表現上の違いが多少あったとしても、どの流派でも即座に誰の伴奏でもすることができます。つまり「同じ音楽」をやっているということです。

たとえば、あるシタール奏者の演奏を何回か聞いたとします。そして幸運にもタブラ奏者がその時々で違うガラナであったとすれば、当然違う感銘、違う喜びをあなたは得ることになるでしょう。もちろん同じ流派の奏者でも「個性による違い」というものがありますが、やはり流派の違いはそれ以上に大きいと言えましょう。どこの世界の音楽でも流派があって、同じようにその違いを楽しんでいますが、インドも同じと言えます。ただ、インド音楽の場合、組み合わせを楽しむことができる、この人とあの人がやったらこんな面白い結果が生まれた、というようなことがあるということです。実際聞き比べてみると、その差はかなり大きく、なのにシタール奏者は少しの戸惑いもなく悠然と弾きこなし、やがて白熱したクライマックスを作り上げていきます。これは皆一つの法則のもとに演奏しているからこそ可能なのですが、他の奏者の時とはまた違った面白さをお互い引きだしあう結果となり、その辺の楽しみもかなり大きいものと言えるでしょう。なんともインド音楽、素敵じゃありませんか。

[演奏形式]

現在、タブラの古典奏法の形式としては2つあります。1つはタブラ・ラハラと呼ばれるタブラのみがソロをとるもの、そしてもう1つは歌や器楽の伴奏です。伴奏の場合、以前は決まったタブラの伴奏パターン(Theka テカ)のみを繰り返すということをやっていましたが、器楽においては20世紀に入って、伴奏の中にも時々自由なタブラソロを入れるという、大変エキサイティングな改革が主にアラウッディン・カーン派により導入され、その結果トータルな面白さが増し、一躍インド音楽が世界に広まることとなる原動力の1つとなりました。また、タブラ・ラハラにおけるソロは超絶的技巧にあふれ、また独特の口唱タブラの痛快さと相俟って、世界的に多くのファンを獲得しています。

このほか古典以外でも多くの伴奏にタブラが使われています。カタック・ダンスではパッカワージ時代に独自の奏法を発展させていたのをタブラに継承させ、それが古典奏法にも影響を与えています。声楽と器楽、そしてダンスを合わせて「インドの古典音楽」と呼ぶべきでしょう。また準古典音楽のガザル、色々な種類の宗教歌、民謡、タゴール・ソング、ノズルル・ギーティ、現代歌曲、映画音楽など、インドにあまた存在する音楽のほとんどに使われ、愛され続けています。

[構造]

タブラ Tabla

タブラの胴の断面図

紫檀(シーシャムウッド)等の堅く重く割れにくい木を削って作ります。外側は旋盤(木工ろくろ)で、内側は旋盤のものと、鑿を使って手で彫るのとがあります。手彫りはきれいに仕上げることができませんが、かえってそのささくれ立った方が内部での音の不必要な反射を抑えることができ、柔らかい音を生み出します。

紫檀(シーシャムウッド)等の堅く重く割れにくい木を削って作ります。外側は旋盤(木工ろくろ)で、内側は旋盤のものと、鑿を使って手で彫るのとがあります。手彫りはきれいに仕上げることができませんが、かえってそのささくれ立った方が内部での音の不必要な反射を抑えることができ、柔らかい音を生み出します。

皮は3重になっています。一番下は厚い牛皮が用いられ、エッジ上のみにあって全体の強度を高めています。次にヤギの皮、これが本革であり、実際に鳴る皮です。最後一番上にまたヤギの皮を用いて、縁のみの皮になるよう、中程に丸く窓を開けます。

皮は3重になっています。一番下は厚い牛皮が用いられ、エッジ上のみにあって全体の強度を高めています。次にヤギの皮、これが本革であり、実際に鳴る皮です。最後一番上にまたヤギの皮を用いて、縁のみの皮になるよう、中程に丸く窓を開けます。

ガジャラーは3枚の皮を縫うように細牛皮で編まれ、芯となる革紐を包むような構造で、強力な縁を形作っています。皮と縁との隙間に巾9ミリほど、長さ10m余りの革ベルト(牛皮やラクダ皮)が通され、底にあるこれまた革紐でできたリングと交互に通すことで胴体に取り付け、締め付けられます。

ガジャラーは3枚の皮を縫うように細牛皮で編まれ、芯となる革紐を包むような構造で、強力な縁を形作っています。皮と縁との隙間に巾9ミリほど、長さ10m余りの革ベルト(牛皮やラクダ皮)が通され、底にあるこれまた革紐でできたリングと交互に通すことで胴体に取り付け、締め付けられます。

本革にはガブ(スヤヒ)と呼ばれる重りが塗り付けてあります。主成分は鉄粉とでんぷんです。でんぷんは固着させるためのもの。この重りが付いてることによって音は低くなりますので、うんと引っ張って張力を高める必要があります。しかしその分、音は長く鳴り続けます。重いものはなかなか止まれないという原理です。本来なら「ポン」としか鳴らない大きさの太鼓が、この「装置」のおかげで「ポーン」と鳴るようになっている訳です。

本革にはガブ(スヤヒ)と呼ばれる重りが塗り付けてあります。主成分は鉄粉とでんぷんです。でんぷんは固着させるためのもの。この重りが付いてることによって音は低くなりますので、うんと引っ張って張力を高める必要があります。しかしその分、音は長く鳴り続けます。重いものはなかなか止まれないという原理です。本来なら「ポン」としか鳴らない大きさの太鼓が、この「装置」のおかげで「ポーン」と鳴るようになっている訳です。

また本皮を挟んでいる上下の皮にも、ヘッドの強度を高める以外に、音そのものを良くする働きがあります。下の皮は厚く、本皮が直接木にあたるのを防ぎ、音をソフトにします。また上の皮は大変重要で、打ち鳴らして本皮が振動した時、この上の皮と触れあって気持ちよい倍音を生み出します。そのためぴったりと密着するよりは多少の隙間(図の矢印部分)があった方がよく、職人によっては初めからこの隙間に糸(図中の小さな白い円)を入れることがあります。

ガブ(スヤヒ)断面拡大

ガブの働きは「重り」以外の働きもあります。ガブをよく見ると細かなひび割れが全面にあります。この「ひび」が大変重要です。これは表面だけを走っているものではなく、下の皮まで達しています。つまり「ひび」の一つ一つはお互い離ればなれであって、独立して皮の表面に固着しています。これがうまく入るように職人は、鉄粉と御飯を練り混ぜたペーストを薄く塗っ

てはこすりつけ、乾燥させるという作業を何度も繰り返して作っていきます。もし「ひび」が入っていなかったら、それは一つの固い塊、柔軟に変形しないものが皮のほとんどを覆うことになる訳ですから、皮は振動することができず、少しも鳴らない太鼓になってしまいます。ところがこのガブは細かな重りがたくさん独立してついている形になっているため、その多少の隙間(図中の白い線。上に上がると隙間は広がり、下へ下がると狭くなる。)が皮の変形を可能にし、上下に振動できる訳です。

ガブの働きは「重り」以外の働きもあります。ガブをよく見ると細かなひび割れが全面にあります。この「ひび」が大変重要です。これは表面だけを走っているものではなく、下の皮まで達しています。つまり「ひび」の一つ一つはお互い離ればなれであって、独立して皮の表面に固着しています。これがうまく入るように職人は、鉄粉と御飯を練り混ぜたペーストを薄く塗っ

てはこすりつけ、乾燥させるという作業を何度も繰り返して作っていきます。もし「ひび」が入っていなかったら、それは一つの固い塊、柔軟に変形しないものが皮のほとんどを覆うことになる訳ですから、皮は振動することができず、少しも鳴らない太鼓になってしまいます。ところがこのガブは細かな重りがたくさん独立してついている形になっているため、その多少の隙間(図中の白い線。上に上がると隙間は広がり、下へ下がると狭くなる。)が皮の変形を可能にし、上下に振動できる訳です。

一方、この時一つ一つのパーツは多少ぐらぐらしており、お互いにぶつかりあいます。するとここでも倍音が発生し、タブラ独特の音色を生み出すことになります。つまり、ガブはタブラの音色を作り出す「命の泉」のようなものですが、材料からも分かる通りそんなに強いものでもありませんので、決しておろそかに扱ってはいけません。

ガブを硬い棒などで叩くなどもってのほかです。また湿気にも大変弱く、手の汗にも容易に溶け出します。そのため演奏中、常にシッカロールを指、手につけてブロックします。またひび割れの隙間が大切なのに、使っていると段々そこにパウダーや手指の脂、溶けたガブの成分などが入り込んで、やがて自由な振動を阻害することになります。初めのきらびやかな音は消えて、くすんだ鈍い音へと変わっていき、破れなくても寿命が来てしまうことになります。そうならないように扱うことが大切で、余りパウダーを擦り込むようにしない方がいいでしょう。軽くつけて、多かったら払うぐらいの感じです。時には表面にこびりついている蝋化したパウダーなどを刃物で削る人もいます。もっともこれは大変危険な作業であり、ガブや皮を傷めたりする可能性もあるので簡単には奨められません。

タブラ断面図

革紐(チョール、バッディ)はガジャラーと底の輪(ペンディ)とを交互に通って、ヘッド(プーリー)を固定させます。途中に長さ7センチ程の円柱型の木(グリ、ガッタ)をはさんで張力をアップさせます。もっと高くしたい場合はタブラ用のハンマー(ハトリ)でグリを打って下に下げます。

革紐(チョール、バッディ)はガジャラーと底の輪(ペンディ)とを交互に通って、ヘッド(プーリー)を固定させます。途中に長さ7センチ程の円柱型の木(グリ、ガッタ)をはさんで張力をアップさせます。もっと高くしたい場合はタブラ用のハンマー(ハトリ)でグリを打って下に下げます。

タブラをビレーに載せて安定させます。タブラの向きや角度は自由に変えられます。多くの奏者は少し前に傾けて演奏します。

タブラをビレーに載せて安定させます。タブラの向きや角度は自由に変えられます。多くの奏者は少し前に傾けて演奏します。

バヤ断面図

バヤは色々な材質によって作られていて(木製でズンドウの円筒形のものはダマと呼ばれる太鼓であって、バヤではありません。奏法もオープン・ボールであって、バヤとはかなり違います。)素焼き製のもありますが(壊れやすいので現地以外ではあまり見かけることは少ない。)現在多くは金属製です。銅製で4kg以上ぐらいが適当でしょう。多くはクロームメッキがかけられていてステンレスのような光沢をしていますが、中には「あかがね」のまま浮き彫りとかの装飾が施されているのもあります。また、全体の形としてはこの図のように丸くころんとしたものと、菱形に近いようなものもあります。ヘッドの構造はタブラとよく似ていますが、奏法としての役割は全く違います。バヤの直径は9インチ、太鼓としてはそんなに大きくはありませんが、ガブの重さによって大太鼓のような低い音が出ます。(タブラは5&1/2インチのものが多いです。)そしてそのガブが中心から外れているので、タブラのように倍音によってオクターヴ高い音を出したりできませんが、バヤの役割は主に低音を生み出し、音程の微妙な変化を作ることにあるので、その方が都合がいいと言えます。手首でガブの上をスライドさせると音は滑らかに高くなります。この効果は絶大であって、「あっ!インド」と思わせるものです。一種快楽的な音であり、また反対に緊迫感を作り出すこともできます。タブラ側のどちらかと言えば理知的な音に対して、大変人間的でユーモラスでさえある響きは、両者を同時に打ち鳴らすとき最大の表現力を発揮することになります。

バヤは色々な材質によって作られていて(木製でズンドウの円筒形のものはダマと呼ばれる太鼓であって、バヤではありません。奏法もオープン・ボールであって、バヤとはかなり違います。)素焼き製のもありますが(壊れやすいので現地以外ではあまり見かけることは少ない。)現在多くは金属製です。銅製で4kg以上ぐらいが適当でしょう。多くはクロームメッキがかけられていてステンレスのような光沢をしていますが、中には「あかがね」のまま浮き彫りとかの装飾が施されているのもあります。また、全体の形としてはこの図のように丸くころんとしたものと、菱形に近いようなものもあります。ヘッドの構造はタブラとよく似ていますが、奏法としての役割は全く違います。バヤの直径は9インチ、太鼓としてはそんなに大きくはありませんが、ガブの重さによって大太鼓のような低い音が出ます。(タブラは5&1/2インチのものが多いです。)そしてそのガブが中心から外れているので、タブラのように倍音によってオクターヴ高い音を出したりできませんが、バヤの役割は主に低音を生み出し、音程の微妙な変化を作ることにあるので、その方が都合がいいと言えます。手首でガブの上をスライドさせると音は滑らかに高くなります。この効果は絶大であって、「あっ!インド」と思わせるものです。一種快楽的な音であり、また反対に緊迫感を作り出すこともできます。タブラ側のどちらかと言えば理知的な音に対して、大変人間的でユーモラスでさえある響きは、両者を同時に打ち鳴らすとき最大の表現力を発揮することになります。

バヤもタブラと同じようにビレーに載せて安定させます。

バヤもタブラと同じようにビレーに載せて安定させます。