インド楽器の註

Annotations of Indian Musical Instruments

1.弦楽器

Sitar シタール

*註1:文字によるインド音楽の音符の表記方法

インドの音階は次のように表されます。音階の基音を「Sa サ」とします。1オクターブは12の半音によって構成され、西洋の長音階と同じものを基本にします。(それぞれの音の高さの関係も西洋などと同じと考えても差し支えありません。もしチューニングメーターで合わせるなら自然とそうなる訳で、初めに可動式であるフレットの位置を正しい音程に設定するときも、このメーターを使うことができます。よくインドの音楽はいかに細かい音程で構成されているかを説く紹介文を目にしますが、「基本音階」を考える上では、西洋の「純正律」あるいは「平均律」で進めて行くようにします。初めから複雑さばかりに目を向けさせるのは、平明さを失うもとになると思います。)音階上の音を基音から順に記すと、「Sa サ」「Re レ」「Ga ガ」「Ma マ」「Pa パ」「Dha ダ」「Ni ニ」となります。普通母音は省略され、「SRGMPDNS」と表記します。

(戻る)

| [S 'N] [S・Rg] [P・mg] [-R・S] | ['N'N-'N・'D'P] ['D'N・-S] [R・PP][m ○], |

演奏音mp3ダウンロード

慣れるまではちょっと分りにくいですが、西洋の楽譜が「文字」としては表せないのに比べれば、大変画期的とも言えます。

なお、「S」と「P」は半音の変化を持たない不変音ですから、常に大文字です。また、「Re レ」は「Ri リ」と表記され場合もありますので、「R」とある場合は「レ」「リ」どちらの発音でも構いません。

次に「S」の高さの基準をどうするかです。インドには西洋のような「絶対的」な音の高さというものは想定されていません。従って、歌う人はそれぞれが歌いやすい自分にあったキーで歌い始めます。楽器もその性能に合わせて、弦楽器であれば、その最もよく響くと思われる高さに調弦します。タブラやタンブーラとか他の伴奏楽器はそれに合わせてチューニングします。シタールでは普通、流派の違いによる2種類の高さがあるようです。[D]か[C♯]あるいは[C]です。つまり、初めに第2弦の「'S」音を[D]にチューニングしたとすれば、それに付随して他の「S」音を合わせます。低音の「''S」やチカリの「S」「S'」です。次にそれより4度高い([G])のが第1弦であり4度低い([A])のが第3弦ということになります。 (戻る)

Sarod サロード

*註3:インドの古典音楽と民俗音楽の違いの大きさ

他の国においてもこの分類法は、宮廷や上層階級に普及していたものを「古典音楽」と呼び、それ以外のものは「民俗音楽」と呼んで使い分け、共通していると思われます。しかし、インドにおいては特にこの区別がはっきりしていたようです。ほとんど謎のような音楽を操るのが宮廷楽士であり、それを理解するには高度な教養を前提とし、よって王族、貴族の間でしか理解できなかったもののようです。恐らく、一般の人達は生涯聴くこともないような音楽だったのではないでしょうか。

(戻る)

*註4:インド古典音楽の復興はいかにしてなったか、そのヒーロー

一般の民衆の音楽と、宮廷の音楽の乖離もあってインド古典音楽はイギリス統治時代、特に20世紀に入ってからは大変に衰えてしまったと言われています。公の場での演奏を禁じてしまうとかの、英国側の嫌悪から来る措置によって、そうなるよう仕向けられた、という話もあります。しかし、そのことを憂えた有名な古典音楽学者のV.N.バトカンデまた演奏家のV.D.パラスカールらの一生を懸けた尽力、情熱によって、衰退の傾向を止めただけではなく、今日見られる一般の人々の間に広く浸透した隆盛をもたらす、基礎が築き上げられたのでした。バトカンデは各宮廷でバラバラに発展していた各流派の音楽を収集し、統一的体系にまとめあげ、表記法を設定し、本として出版し、誰でもその神髄に触れることができるようにし、一方パラスカールは演奏家として一般の人達に古典音楽を広め、また政府に働きかけて、各大学に古典音楽のコースを設置させたと言われています。

(戻る)

Tampura or Tambura タンプーラ、タンブーラ

*註5:名称の微妙な違いについて

プ(p)ではなくブ(b)のTamburaの場合、東欧などに伝わるマンドリンに似た弦楽器を指す場合もあります。また、Tambur(タンブール)と最後の母音が抜けた場合はトルコやイランなどの弦楽器を指します。どれもフレットを持つ違う奏法の弦楽器です。このように楽器の名は広く世界に広がり、同じような名でありながら、かなり違う発展を遂げているものがあります。ラバーブやタブラにも同じことが言えます。

(戻る)

*註6:インドの壊れやすい楽器群

大体において、楽器というものは壊れやすくできているものですが、インドの楽器は特に壊れやすいものが多いように思います。細い棒がたくさん突き出ていたり、弦が本体の外を通過していたり、硬くもない材質のものがむき出しだったり。なぜか?もちろん、それぞれ理由があり、それだけ「繊細な楽器」だと言えなくもないわけですが、これをちょっと斜めから見ると、「直してくれる店がたくさんあるので、余り気にすることもない」からだと言えなくもありません。壊れにくい構造にして値段が高くなるより、すぐ持って行って直してもらえばいいさ、という発想です。ちょっと「いい加減な話」のようにも聞こえるかも知れませんが、インドにはたくさんの「職人」がいます。代々受け継がれるので、余り減ることはないと思います。「うちの息子はサラリーマンにする」なんて言う職人は、まずいないと思います。こういう壊れやすい、いや、繊細な楽器を布の袋に入れ、手で抱えて大切に運んでいました。それ以上の必要性がなかったのでしょう。ケースも余り堅い頑丈なものはありません、精々がボール紙製でした。何とも長閑でした。そもそも、シタールのような楽器を戸外に持ち出すというようなことは、本来余りないことだったと思われます。近年、海外へ沢山輸出をするようになって、必要に迫られやっと当たり前の「楽器の保護が可能なケース」が作られるようになって来ました。(従って、これは伝統的な製作方法ではないため、中の楽器より外のケースの値段が高いというような場合もあります。)しかし、どちらにしろ、そういう直す「職人」のいない世界に楽器は連れて来られる訳ですから、大変です。できるだけ慎重に扱ってやるしか方法はありません。

(戻る)

2.管楽器

Bansuri バンスリー

上から、Sa=key[D]/①歌口の中心から第1孔中心までの距離=572mm ②裏にある響き孔(調整孔)位置[A]=668mm ③全長(筒音[G])=800mm 歌口より左は無関係 ④管尾内径=Φ31.8(以下同じ順で記述)

key[D]/①572mm ②なし ③[A]=697mm ④Φ26.0

key[E]/①525mm ②[B]=600 ③[A]=690mm ④Φ25.2

key[EとFの中間]/①525mm ②なし ③[BとCの中間]=614mm ④Φ23.5

key[G]/①444mm ②[D]=507 ③[C]=600mm ④Φ24.0

(戻る)

*註8:インド音楽の師(グル)と楽器の関係

アラウッディン カーン(1862-1972)という人は神様のような存在であり、その息子アリ アクバル カーン(1922-2009)と同じサロード奏者でありますが、実は大変多くの楽器を弾きこなすことができ、最も得意だったのは実はバイオリンだったという説もあるくらいです。また、インド音楽とは楽器ごとに違う音楽、その楽器のために作曲された音楽をやるのではなく、ある一つのもの、「インド古典音楽」という一つのシステムに、言わば「実体を与える」ものとして楽器があるわけで、極言すれば「どんな楽器でもいい」ということになります。ある楽器に精通しているのであれば、たとえどんな楽器でも指導することが可能です。だから、いろいろな先生に習った各々違う楽器を操る奏者が、最終的に大変有名な演奏家の元へ参集し、その膝下で学び、最終仕上げ(ポリッシュメント)をするという現象が、ごく普通に見られます。アラウッディン カーンに学んだサロード以外の奏者として、このパンナラルの他には、バイオリンのVGジョグ(1922-2004)やロビン ゴーシュ、シタールのラヴィ シャンカール(1920-2012)、ニキル バナジー(1931-86)、アリ アクバル カーンの弟子には、ギターのブリジ ブシャン カブラ、バイオリンのシシルカナ ダール チョードリー、シタールのラヴィ シャンカールにはサロードのパルトサロティー(他にもっといます)など多くの名前が挙げられます。

(戻る)

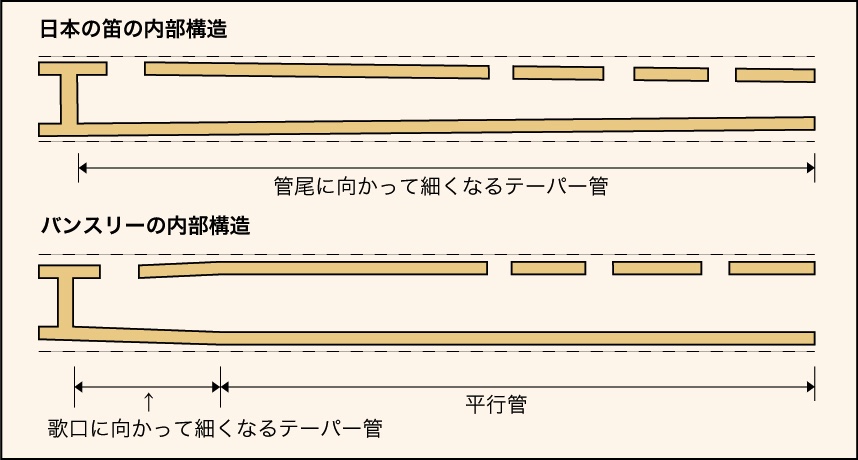

ではどうすればその正しい倍音が出るのでしょうか。そんなことは気にしなくても、正しく吹けばちゃんと出てくれるものさ、と思っている方もいるかもしれませんが、それはちょっと違います。そうなるように作られたものを吹いてきたがために、初めからそうなんだと思い込んでいるだけなのです。この図を見てください。笛の断面図であり、管内の太さの変化がわかるように、概略的に描いたものです。上は日本の笛で、左端に歌口があり、右端が管尾です。(途中の指孔は概念図であり、数や位置は正しくありません。)管尾に向かってだんだん細く=テーパーになっています。こうすることで倍音は正しくなります。日本に昔から自然に生えている篠竹(しのだけ、女竹とも)はこういう形をしているので、日本人は労せずして正しい笛を作り出せたわけです。これぞ神の、大自然の恩恵というものでしょう。

ではどうすればその正しい倍音が出るのでしょうか。そんなことは気にしなくても、正しく吹けばちゃんと出てくれるものさ、と思っている方もいるかもしれませんが、それはちょっと違います。そうなるように作られたものを吹いてきたがために、初めからそうなんだと思い込んでいるだけなのです。この図を見てください。笛の断面図であり、管内の太さの変化がわかるように、概略的に描いたものです。上は日本の笛で、左端に歌口があり、右端が管尾です。(途中の指孔は概念図であり、数や位置は正しくありません。)管尾に向かってだんだん細く=テーパーになっています。こうすることで倍音は正しくなります。日本に昔から自然に生えている篠竹(しのだけ、女竹とも)はこういう形をしているので、日本人は労せずして正しい笛を作り出せたわけです。これぞ神の、大自然の恩恵というものでしょう。

一方、下はインドの笛、バンスリーです。管尾から歌口近くまで太さが変化しない、つまり平行管でできています。そして歌口に近づくと、反対に細くなるようなテーパーがつきます。なぜこんな?と思われるかもしれません。理由は簡単、そういう竹しか生えていないのです。そしてもっと驚くべきことに、こうなっていても正しい倍音が出るのです。そして、より大きな音で鳴り響きます。

こういう天然の恵みとしての竹が自生していなかった西洋では、笛作りに大変な工夫を必要とし、その苦闘の歴史が残されています。木にドリルで太い穴を開けて、歌口から管尾まで平行管として使っていたルネッサンスの頃は、倍音が正しく出ないので、指遣いを変えなくてはならず、かなりの名人でなくては、演奏が難しかったとか。バロックの時代になると、テーパーがつけられるようになり、日本形の管を作って用いていたようです。そしてやっと19世紀になり、ドイツのベームという人が「もっと鳴りのいい笛を」と、歌口の近くになると細くなる平行管を用いたフルートを開発しました。それがいわゆる「ベーム式」と呼ばれる管形であり、コンサートホールいっぱいに鳴り響く、現代的な笛をもたらすことになったわけです。

つまり、インドでは、古くから自然にそういうことを知っていたということです。ですから、歌口をできるだけ節に近いところに開けるように言います。「そんなの不細工じゃないか」と思ったりしてしまいますが、節の近くは細くなっていて、自然のテーパーが作られているので、それによって正しい倍音が出るということが分かっていたわけです。また、初めに挙げた「いい笛の条件」というものも、この正しく倍音が出る管内構造になれば、自ずとどの項目も満たされていくようです。(ピッチそのものは孔の位置や大きさで決まりますので、ちょっと違いますが。)つまり、低い方のオクターブの音も、実はその倍音に「支配」されているのです。正確な倍音を含む音の構造を持つ笛から出る音は、その背後に隠された倍音が一番低次の音(これが普通人間の耳に聞こえる音となります)の振動の邪魔をしないため、最大の「鳴り」を示します。音色も明るく澄んできます。そしてちょっと息が変わって、オクターブ上の音が求められた時には、すかさず、その元々含まれていた倍音が顔を出し、スムースな高音へと移行します。

ここで一つ付言するとすれば、果たしてそれがインド古来からのものであったかどうかは、不明だということです。というのは、ことの発端、パンナラル ゴーシュが、そもそもこの現在の大きな笛を作り出したから、ということです。短い笛の場合、今まで通りの竹で良かったのでしょうが、初めて太く長い笛を作るにあたって、いろいろな材料を試して、最も適したものは何かといろいろ探したようです。何しろ、人が歌うのを再現したかった訳ですから。多分その太さ、大きさを確保するのに「木」とか「金属」とかも試したようですが、たまたまある日(ある倉庫に?荷造り用として?)落ちていた太い竹で試した所(インドにも多くの種類の竹があるので、何でもよかった訳ではないと思います)、「これだ!」というような良好な結果を得たために、その竹の産地のアッサム地方から取り寄せ、自分の理想とするバンスリを作り出したようです。その時、「節近くに歌口を開ける」ということにも気付いた可能性があります。しかし、どうも全ての製作者がそのことに気付いてはいないようで、歌口が太く、管端が細くなったのがあったりします。その太さの差はわずかではあっても、一応倍音の正確さは保っています。(逆向きに作ればもっとパワフルになるはずですが。)また、全くの平行管はダメです。ある高名な奏者が透明のアクリル管=平行管でできたのを途中持ち替えて——多分聴衆を驚かそうというような意図なんでしょうが、こういうショウマンシップをおおいにインド人は持っています——ちょろっと吹いたりしています。多分ずっとは、高い方の倍音が低くなるので、無理だと思います。 (戻る)

先ず誤解と思われるものの中で、最大のものは「管自体が伸び縮みするため」というのがあります。確かに、多くの物質は温度が高くなれば伸びることは理科の時間に習いました。だから笛も伸びて、その分だけ音程が変化するのだ。一見もっともらしい説明です。そして「だから」と続きます。温度変化を受けにくい材質を使っているから、ピッチも変化しにくいのだ、という宣伝文句です。しかし、考えてみて下さい。管が長くなるというのは気柱が伸びることであり、そうなれば当然ピッチは下がります。ところが誰しも体験するのは、温度が上がればピッチは上がり、温度が下がればピッチも下がります。特に冬の寒い中で笛を吹けば、かなり低い音しか出ないのはよく体験する所です。長く息を吹き込んで、何とか管を暖めようとします。つまり全く逆の現象が起きています。(この点、インドではそんなに気温が下がるわけでもなく、また固定音程のものと合奏することも少ないので、あまり意識している人は少ないようです。所が厳しい寒さを持つ国では、大きな問題となってきます。)

それに、この時の音程変化はかなりあるのに、長さの変化は微々たるものです。実際に笛を作ってみると分ることですが、半音変化させるのに3cmくらい必要です。(尺八が一寸=3cm違いで作られているのはこのことによります。半音違いの尺八が揃っているということです。)手に持っていると、手から伝わる温度によって、あるいは気温の変化によって、みるみる伸びたり縮んだりするというような、まるで生き物のような物質は、まあ探しても見つからないと思います。でも、半音近く変化するのは、笛においてごく当たり前です。もし本当に長さが大きく変化するのであれば、身の回りのものが常に「メキメキ」と音を立てて、変化していなくてはなりません。定規なんて意味を持たないし、家なんかもすぐにつぶれてしまうんじゃないでしょうか。それこそ材質による変化の違いがあるからですが。

笛に関することでもっとも変化しやすい値と言えば、音速であり、それと連動しているのが気温です。(湿度変化や気圧変化もいくらかはあるでしょうが、長さ変化と同じで無視していい値だと思います。)音速は気温が摂氏0度の時、秒速331.5mで進みます。1度上がるごとに秒速0.61m速くなります。ということは、20℃では343.7m/sの速さです。その差12.2m/s。これは大きい。冬と春では12mあまりも進み方が違うということです。夏の35℃では352.85m/s、つまり21mあまりも差がつきます。目に見えないからあまり実感が湧きませんが、明らかな差、私とウサインボルトくらい違うでしょうか。

しかし、いったい音速とピッチにどんな関係があるというのでしょうか?現在音の高さは周波数で表し、単位はHzです。以前はこれをc/sとしていました。私も初めそう習いました。cというのは振動する回数、サイクルですね(この古い単位c/sはサイクルパーセカンドであり、普通略してサイクルと言っていました。「3万サイクル音の笛〜」というように。だからちょっとややこしいんですが、ここでは単に「振動した回数」という意味で言っています)。周波数あるいは振動数とはつまり1秒間に何回振動するかということを表しています。たとえば、54秒間に16,200回のサイクル=振動があったとすれば、16,200÷54として、300となり、これが1秒間の振動回数ということで、300c/sとなるわけです。単位というものが、同時に求める答えの式をも表していることになります。話は少しそれますが、そういう意味で初歩の物理において、単位というのは大変重要であり、かつ便利なものだと思います。だから、この方が分りやすいと言えるのではないか、思うのは私だけでしょうか。式がそのまま単位になっている、これに気付いてからはスイスイでした。

ま、とにかく、[A]音は1秒間に440回振動している、波が上下していることになります。20℃の時、その間343.7m進んでいます。ということは一つの波の長さは343.7÷440=0.781mとなります。これが丁度求める高さの笛の長さになります。註7で示した笛の[A]音の長さは697mmで781mmより84mm長いですが、この差は「開口端補正」と呼ばれるものではないかと思います。波長は管から少しはみ出て次の波につながるそうなので。(また、管の太さも関係してくるので、ここではこれ以上このことについては追求しません。)さて、それが0℃の時は331.5÷440=0.7534m、781mm-753.4mm=27.6mm。なんと3cm近く短い波長となり、確かに半音近く下がりました。

しかし、これはもっともらしい説明ですが、ちょっと違うと言えば違うかも知れません。つまりこれでは、0℃の時に[A]音が出る笛の長さを求めているからです。笛の長さは変わりません。そのときなぜ温度が低くなると、ピッチは下がるのかということです。笛から発せられる音波の長さ、つまり波長は、笛の長さが規定します。波長が同じなのになぜピッチが変わるのか?それは式を見てもらえば分ります。同じ波長で飛び出した音も、1秒後に到達した距離は12mも違います。その違う距離を、どちらも同じ波長で区切って行くわけですから、0℃しかない冬は短い距離を春と同じ長さで区切る、つまり区切る回数が減るということです。これは振動の回数が減るということ。同じ781mmで1秒後の距離、春は343.7mを区切って行き、冬は331.5mを区切って行きます。すると、春は343.7÷0.781=440回、一方冬は331.5÷0.781=424.5回となります。つまり、440-424.5=15.5回冬の方が春より少ないということになります。この回数というのがここではつまり周波数、単位としてはHzになります。

[A]より半音低い[G♯]の周波数は415.3Hzです。[A]の笛の冬の周波数が424.5Hzということは、かなり[G♯]に近いことになります。半音の半分ではなく、半音の80%ほど低くなっています。つまり半音のかなり近くまでピッチが下がるという結果になりました。 (戻る)